「文芸ブルータス2025夏号」がどう見ても「買い」な件

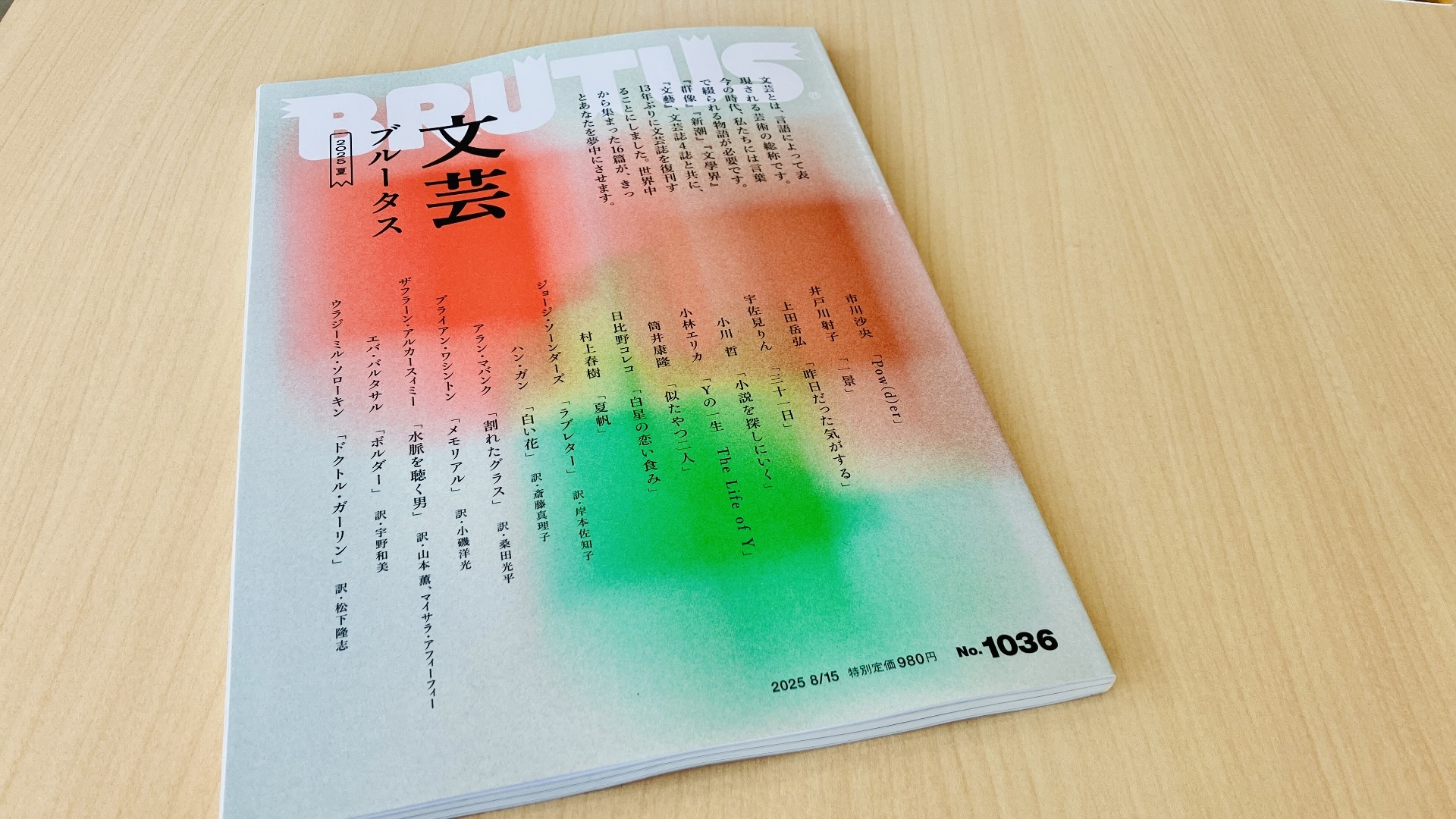

このあいだ、梅田のジュンク堂書店に立ち寄る機会があり、棚を見て回っていたところ、ちょうど平台のところに平積みになっている雑誌「BRUTUS(ブルータス)」を見つけました。

普段はライフスタイル誌も、ファッション誌も見ないのですが、今月の「ブルータス」の特集は「文芸」で思わず目が引かれました。

表紙には、純文学の主要文芸誌のうち4誌、

・新潮

・文學界

・群像

・文藝

が協力したとあり、各誌に掲載された短編作品や、有名作家の書き下ろしなどが載っていて、かなり充実したラインナップです。

「ブルータス」は、マガジンハウスから出版されている人気雑誌で、文芸作品が誌面で特集されるのは「十三年ぶり」とのこと。

文芸ファンにとっては嬉しい特集内容になっています。

今回は『文芸ブルータス 2025夏』の読みどころと、文芸誌との違いや掲載作品の感想についてまとめてみようと思います。

「文芸ブルータス2025 夏」の特徴について

「ブルータス」は1980年に創刊した雑誌で「ファッション・映画・音楽・インテリア」など、「特集」を目玉に組むことでよく知られているライフタイル誌です。

今回の2025年夏号(8月)では、主要な純文学系の文芸誌4誌が協力し、各出版社を代表する作家がそれぞれ取り上げられています。

誌面のラインナップでは、

・市川沙央(文學界)

・井戸川射子(群像)

・上田岳弘(新潮)

・宇佐見りん(文藝)

・小川哲(群像)

・小林エリカ(文學界)

・日比野コレコ(文藝)

各出版社の看板作家や話題の作家が、短編を書き下ろし、もしくは誌上の過去作を再掲載。

また、大御所作家では、

・村上春樹(新潮)

・筒井康隆

の短編が掲載されるという珍しい組み合わせになっています。(敬称略で失礼しました。)

文芸誌との違いについて

各出版社の人気作家の作品は、五大文芸誌の「新潮・文藝・群像・文學界・すばる」などの「文芸誌」で掲載されることが多いのですが、

ブルータスなどのライフスタイル誌に小説が載る機会は、現代では少なくなっています。

過去の歴史では「雑誌全盛」の時代があり、海外だと有名なトルーマン・カポーティの小説は高級ファッション誌の「ハーパーズ・バザー」に載り、

J・D・サリンジャーの小説は、「ニューヨーカー」誌に掲載されていたことで有名です。

短編の掲載方法としては、おそらくこうしたファッション誌やライフスタイル誌に載る、という形が最もクラシカルで、華やかな発表の場になっていたと思います。

しかし、インターネットの普及やスマートフォンをはじめとするWEBの台頭があり、当時の雑誌が提供していた娯楽やエンターテインメントの部分は、

漫画・映画・SNS・ゲームなどに移り変わり、読者の可処分時間の使い方が変化したことによって、小説の発表媒体の主流は単行本(つまり長編小説)に移行していったと言えるかもしれません。

短編小説の掲載が、雑誌のなかで知的な娯楽や好奇心を担っていたところもあると思うのですが、

次第に、雑誌に短編が掲載される機会も少なくなり、「文芸誌」での発表が主になっていったところがあるのでは、と思います。

そんななかで、国内の人気雑誌「ブルータス」が、文芸特集を組んだとあって、文学ファンからの注目度が高い1冊になっています。

先週は暑かったので、コメダに入り浸って読書しておりました。いま読んでいるのは文芸ブルータス、頼んだのはサマージュース。 pic.twitter.com/FdbT7G4xAd

— もの書き暮らし(kazuma) (@kazumawords) August 10, 2025

国内・海外の注目作家の短編が1冊で楽しめる

今回のブルータスは、日本の注目作家だけでなく、海外の作家の短編にもたっぷり紙幅が取られているのが特徴です。

掲載作家のリストは、

・ジョージ・ソーンダーズ 岸本佐知子訳

・ハン・ガン 斎藤真理子訳

・アラン・マバンク 桑田光平訳

・ブライアン・ワシントン 小磯洋光訳

・ザフラーン・アルカスイミー 山本薫、マイサラ・アフィーフィー訳

・エバ・バルタサル 宇野和美訳

・ウラジーミル・ソローキン 松下隆志訳

の計7名です。

ハン・ガンやソローキンの名前は、とくに海外文学ファンの方がよく話題にしますが、このブルータスの特集ではじめて読む作家さんも多いのではないでしょうか。

翻訳家の岸本佐知子さんをはじめ、読みやすい訳で海外の短編作品が掲載されています。

それぞれの訳し方の違いを楽しめるのも、翻訳文学ならでは。

国内で注目度の高い作家の【国内編】と、海外の【海外編】を前半と後半で楽しむことができるので、旬な作家さんをチェックするのにちょうどいい一冊。

また、「ノーベル文学賞作家から見る世界文学。」と題して、2010年代以降の受賞者をまとめている誌面などもあり、インパクトのある見開きになっています。

近年になって日本人の現代女性作家が海外で評価される流れがありますが、その事情を詳しく解説しているポリー・バートンさんと辛島デイヴィッドさんの対談も読み応えがありました。

では、掲載作の作品リストのうち、いくつかをピックアップして感想をご紹介してみます。

文芸ブルータスの掲載短編の感想

①市川沙央「Pow(d)er」

今回の文芸ブルータスのいいところは、人気作家さんの「書き下ろし短編」が誌面で読めるところ。

トップバッターで掲載されているのは、『ハンチバック』での芥川賞受賞が記憶に新しい、市川沙央さんの短編です。

カメラマンの「私」が肌身はなさず持ち歩くペンダントに、撮影を依頼してきた人気俳優の「蒼夜」が興味を持つことで幕開けとなる本作。

タイトルでなぜ「d」が括弧入りになるのか、(そして括弧を外したときどう読めるか)という謎が、読者へのひとつの問いかけになっていると思います。

作中では、人なつこさだけで俳優の頂上にまで登り詰めたように見える蒼夜を、冷静に観察する「私」の饒舌な語りが描かれます。

タイトルから「d」を抜くと「Power」という言葉になりますが、芸能の世界で生き残ることができる「力」とは何なのか? と「私」は探っているように見えます。

天性の人なつこさ以外には、とりたてて特別なものなど持っていないように見える蒼夜が、なぜ芸能人として生き残っているのか?

カメラマンの「私」にとって、PowderがPowerであって、ペンダントのなかに隠されていたあるものの存在が、お守りのように「私」を支えているように見えました。

どのような業界でも、プロとして一線で活躍する人の裏側には、目に見える一面では捉えきれないものがある。

表には見せない、見せることができないもののなかに、その人を支えているものがある、という二重性が、読み終わったあとに静かに響いてくる作品でした。

②井戸川射子「一景」

交換留学でアメリカからやってきているロブと、交流する少年の心の機微を精緻に描いた作品。

井戸川さんの作品を読むと、言葉選びが他の作家さんとはまったく違っていると感じることがあります。

少年の意識の流れを辿っていくと、いま自分がこの場所で感じていることは、どうすればアメリカで暮らしてきたロブに伝わるのか、と思案を巡らせている様子が伝わってきます。

作中では、少年が目を向ける先は絶えず変わりつづけていて、ああ、十代の頃ってこんな風にめまぐるしく考え続けていたな、と作品を読みながら感じていました。

相手に自分の言いたいことが伝わるか分からない、言葉にする一歩手前で、思考がぐるぐると渦巻いていく様子が丁寧に描写されています。

少年の意識にはまとまりがないように見えますが、もともと人間が考えることって、あっちに行ったり、こっちに戻ったりと、揺れ動くもので、決してひとつのところには収まりきらないものだと思います。

多くのフィクションでは、ここまで細やかな意識の流れが描かれることはありません。

少年がその内側で考えていることは、筋道だった一本道ではなく、途絶えたり、飛躍したり、移ろいつづけます。

いったんはじめた思考がどこに着地するのかは、少年自身にさえ分からない、そういう心の面白さ、捉えどころのなさが描かれている気がします。

そして、その思考の渦のなかに、ぱっと美しい表現が浮かんでは、消えていく瞬間がある。

それは実際の少年の口からは、発せられることはありません。

ロブとの会話は平凡な、当たり障りのない言葉でのみで話されていて、少年の発声はずいぶんと絞られたものになります。

でも、その水面下では、もっと沢山の思考や表現が地下水脈のように張り巡らせられていて、表に出てくるのは、そのほんのわずかな皮相のものに過ぎない。

誰しも、高校生くらいの年頃のとき、同年代とのコミュニケーションに戸惑い、結局、言いたいことが言葉にならず、口を閉ざしてしまった苦い経験があるのではと思います。

そのもどかしさの裏には、どのように言えば伝わるのかともがいている、まだ柔らかなこころがある。

少年の水面下の意識の流れが、うまく汲み取られていて、

少年とロブの会話の「ぎこちなさ」と、意識のなかで湧き起こる表現との落差が、とても鮮やかに映る作品です。

③「ラブレター」ジョージ・ソーンダーズ(岸本佐知子訳)

ラブレターというと、恋愛小説を思い浮かべるものですが、この作品で描かれる「ラブレター」とは、祖父から孫のロビーへと送られる一封の手紙です。

では、家族のつながりを描いた、ハートウォーミングな話なのだろうか? というと、どうもそういうシンプルな手紙ではないようです。

物語の冒頭の日付は「二〇二X年二月二十二日」となっており、いま私たちが生きている2020年代に書かれたもの、という体裁を取っています。

最後の年数がXになっていて、この小説が発表されたのは2020年であるため、これから数年以内に起こりうる、近い将来に物語の時間が設定されています。

言ってみれば、ここに書かれる小説は、予言的な状況を暗示していますよ、という前置きなのかもしれません。

ちなみに、アメリカ合衆国で言う2月22日とは、初代大統領のジョージ・ワシントンの誕生日を指します。

孫にあたるロビーは、祖父になんらかの電信をeメールで送っていて、祖父はメールではなく、手書きで孫に向かって手紙をしたためます。

この手紙はただの手紙ではなく、ロビー以外の人間がこの書簡を目にする可能性のことを考えて、祖父は文章を書いている。

世相的にも、暗い時代に向かっていて、検閲や不可解な尋問による連れ去りが起こりうる、ディストピア社会で送られた書簡であったことが、次々に分かってきます。

この手紙を書いている祖父はすでに「ターニングポイント」は過ぎてしまったと考え、もはや後戻りができない世界で、孫に向かって「私たちに何ができたか、あるいは、何ができなかったのか」を伝え残そうとしている。

祖父は管理的な社会がはじまるまえの、穏やかな暮らしをよく知っていて、それは「2020年以前」の私たちが知っている日常に、とても近しいものを感じます。

祖母と毎晩ジグソーパズルをして過ごすような平穏な暮らしから、「ターニングポイント」を過ぎていくまでの道のりが、非常に現実味のある言葉で書かれている。

一市民としての地に足の着いた、祖父の暮らしぶりが描かれることによって、いまの私たちがいる社会は、いとも簡単にころげ落ちる可能性があることが、生々しく描写されます。

祖父は何度も、家族として暮らしたひとつひとつの「瞬間」について孫に語り継いでいて、ロビーの母が生まれた日のこと、今朝に鹿が飛び跳ねるのを見たこと、いま座っているこのダイニングでロビーが誕生するという電話をいまかいまかと待っていたこと――そういった小さな家族のなかでの思い出を、古いネガフィルムを見せるように、何度も何度も孫に伝えます。

その瞬間だけが私たちに持つことができる唯一のものなのだと、ずっと訴えかけているのです。

しかし、現実の状況はソーンダーズが描いた筋書きに酷似してきていて、いつの間にか管理社会がはじまり、一旦そのなかに押し込められてしまえば、もはやいままでのように自由に行動することもできなくなってしまうかもしれない。

僕はカミュやヘッセ、サン=テグジュペリのように人間の倫理観を追い求めた作家の系譜があると思っていて、

この短編を読む限り、ソーンダーズもその系譜に連なる作家なのではと思います。

④村上春樹「夏帆」

村上春樹さんの古くからのファンの方も「夏帆」と聞いて、あれ、そんな短編が出ていたっけ、と首を傾げる方もいらっしゃるかもしれません。

それもそのはずで、実はこの「夏帆」はまだ単行本には収録されていない短編です。

2024年6月号の「新潮」に初出、さらに続編にあたる「武蔵境のありくい」が2025年5月の「新潮」に掲載されており、村上春樹さんの現時点の最新作にあたります。

ブルータスには「夏帆」の「加筆改訂版」が掲載されており、新潮の誌面をチェックできなかった方は、このブルータスで読むことができます。

村上さんの作品といえば、「羊男」や「鼠」など、動物をモチーフにした独特な印象を残していくキャラクターが思い浮かびますよね。

「夏帆」にも実は「アリクイ」に喩えられる男が登場します。

この「アリクイ」という男は、こんなことをする人間が実在するのか? と思われるほどの奇妙な行動原理で動いているのですが、

これが村上さんの語り口で読んでいくと「……いや、ひょっとするといるかもしれない」と不思議とリアリティを感じてしまう村上マジックがあります。

僕は「アリクイ」の奇妙な行動を読み進めるうちに、カポーティの「最後のドアを閉めろ」の主人公であるウォルターを何となくイメージとして思い浮かべていました。

このイメージが合っているのかは、僕には分かりません。ただ何となくそう思ったのです。

カポーティの「最後のドアを閉めろ」に登場するウォルターは、自分の中に「中心がない」という男です。

幼少期も恵まれた家庭環境にいたとはいえず(しかし過去についてはほとんど伏せられている)、つねに欠落した感覚を持ち合わせていて、その埋め合わせを他人に肩代わりさせるように、出会う人々を次々に傷付けていく。

『夏帆』のなかで「ありくい」は非常識な振る舞いをする人物として描かれていますが、なぜそのような振る舞いをするのかというところはすこんと抜けていて、その歪みが強烈な印象を残している。

だからこそ、この男には何があるのかを知りたいと思う。

僕たちは村上さんの書く世界からそんなに簡単には出られないのかもしれません。

いつもと違う、リッチな読み心地で文学を味わう

今回は「文芸ブルータス 2025夏号」についてご紹介してみました。

まだまだ紹介したい箇所が沢山あったのですが、ぜひ実際の誌面を手に取っていただければと思います。

雑誌の形でいろんな人気作家さんの短編が読めるのは貴重な体験で、かなりぜいたくな読み心地なので、お見逃しなく。

それでは、よい「もの書き暮らし」を。

2025/08/25

kazuma