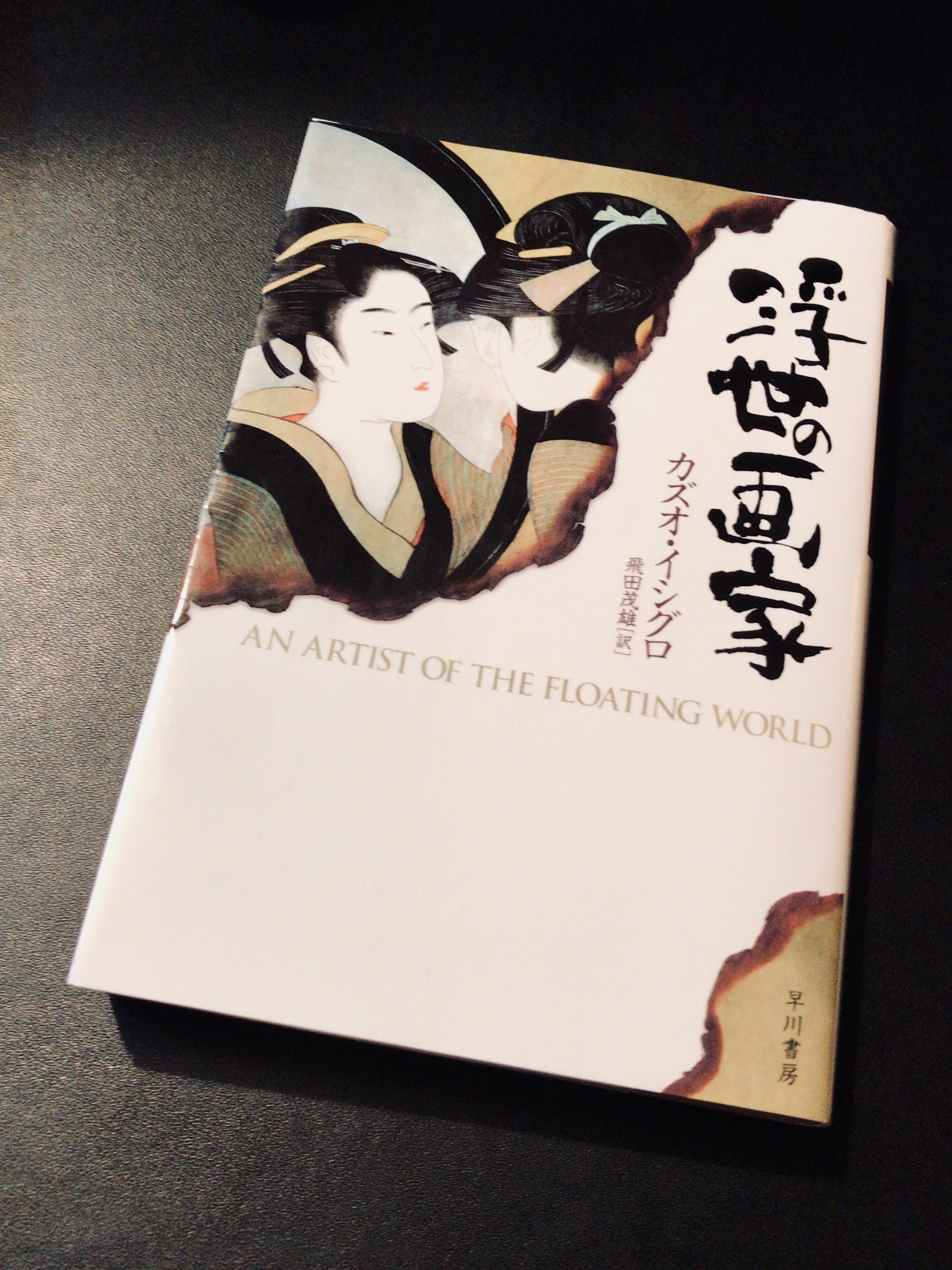

カズオ・イシグロ「浮世の画家」を読む。

カズオ・イシグロ『浮世の画家』を読む。

こんばんは。kazumaです。今日は読み終えた本の話をしようと思う。この頃は通勤電車の中や、病院の待合室で読書をすることが増えた。鞄の中には文庫本を入れる専用のポケットがあって、仕事であろうがなかろうが、いつでも本を忍ばせている。この前は定食屋で紙の本を開いた。かなり迷惑な客だったに違いない。今度はいずれ、晴れた河川敷の河原で阿呆みたいに読んでやろうと虎視眈々と狙っている。

それはともかく、一週間くらい前にカズオ・イシグロの本を読み終えた。読んだのは『浮世の画家』。彼の書いた長編第二作である。実は元々、この本を読むつもりではなくて、『遠い山なみの光』を先に読むつもりだった。以前、『遠い山なみの光』を第一部まで読んだことがあって、途中で何か別の本に目移りしたのか、うっちゃって(売る、ではなく、放って)しまっていたことがあり、河岸に佇んでいる不詳の女の姿を描いたところに妙に記憶が残っていた。

それから時が経って、最近、急にそのシーンを思い出すものだから、何かそれが引っかかっているという感じが頭の中にあり、それがカズオ・イシグロの初期の作品だったことは覚えていたので、これだったかなと思って、本棚から手に取り『浮世の画家』を読み進めていった。結果的に特に河岸に謎の女が現れるようなことはなく(いるのはバーのマダム川上のママである)、読み終えたときにこれじゃなかったと分かったんだけど、おそらく第一長編のテーマを引き継いでいるように、読んでいて感じたので、これでよかった。

『浮世の画家』は、戦時中に活躍した画家である小野が、自らの半生を振り返りつつ、それを戦後になって、身の回りに起きた出来事とともに語り直すという、一人称の告白小説のようになっている。この話は『信頼できない語り手』と呼ばれる話法で、実際に物語世界の中で起きた客観的な事実を基に描かれているという訳ではないことが、後半に進むにつれ徐々に分かってくる。

ここで語られているのは、小野から見た世界、小野にとっての『現実』が語られており、ほんとうは何が起きていたのか、実際に起きた出来事は何なのか、周囲からはどう見えていたのかが作者によって意図的に欠落された形で物語が進む。戦争を生き延びた老画家・小野が半生を振り返る形を取っているので、現実は小野のレンズによって微妙に修正され、あるいは奇妙にねじ曲げられている。

そのレンズの屈折具合が、周囲の人間、たとえば娘姉妹である節子や紀子、孫の一郎、娘婿の素一や、かつての盟友でありヒールでもある松田、それらとの人間模様を通して、徐々に小野が歪めて見ていた世界像がはっきりと見えはじめる、目の悪かった人間がまるで度数を上げて、周囲の視点のレンズを重ねる度に、実像に近づき、はじめてもう一度、世界を目の当たりにするような、そんな面白さがこの小説内には存在している。

レンズの歪みやひずみの中に浮き上がる小野自身の欲望、見ようと欲する世界、こうであるだろう、こうであったはずだ、と見ていた世界が、周囲から見える現実との落差に揺れている。

でも、こういった描き方はかなり真摯な人間の描き方だと思っている。現実において、例えば物事の意味が分かったり、誰それの人間がどういう意図を持って動き、だからこの人間ともうひとりの人間が衝突して、みたいな理由は分かりはしない。

小説世界の中であり得るような神の視点、客観的に『正しい現実』のようなものに、到達することはあり得ない。(だいたい、小説を書いている作者にすら、何故書いたのかも分からないような代物も存在する)

人間である限り、必ず主観のレンズを一度通すことになる。どれほど純粋な世界を望んで、真実であるとおりに見ようと思っても、そのひとから見えるようにしか、そのひとの現実は構成されない。必ず何かを歪めたり、欠落していたりする(僕がカズオ・イシグロの『浮世の画家』と『遠い山並みの光』の文章で見たイメージの記憶を混濁していたように)

これが言えるのはレンズがただ一つの場合だ。この世界を見ている人間がただひとりしか存在しない場合だ。主観的に言えば、確かにそうである。僕の現実の中には、僕から見た世界しか見えない。この文章を読んでいるあなたの現実の中には、あなたから見た世界しか見えないだろう(たぶんね)。でも実際には、この世界に存在しているのは僕だけではないし、もちろん、あなただけでもないようだ。

この歪んだ小野のレンズが、戦争後に生き延びたひとびととの出会いの中で、読者に徐々に見えるようになってくるのは、そこに他者のレンズを取り込むようになったからである。この世界に目は一つしかない訳ではない。どんなに少なく見積もっても、この現実世界には六十億の目が存在している。そのレンズがひとつでも、ふたつでも自分の世界の中に増える度に、別の角度から見た像が新たに姿を現す。

戦争の時代に巻き込まれ、新進気鋭の画家であった小野は、過去の回想の中で、何度かひとと袂を別ち、訣別するシーンがある。最初の訣別は、父親との訣別であった。家業を継がせようと客間に呼び出された小野少年は、自らが画家になることを密かに志しているが、ある日、父親に描いた画をすべて持ってくるように言われ、退室した後にその画を燃やされる。だが、それが却って、少年の心に火を付け、父親がやっていた小銭の勘定をするような人間に誇りを感じないと言って、画家の世界へ飛び出していく。

二つ目の訣別は、同僚であるカメさんとの訣別である。小野が武田工房で働いていたときに出会ったカメさんは、画を描くのが文字通り遅く、工房の仲間から揶揄されるような存在だった。小野は工房時代には、カメさんを庇い、他の画家よりも真摯に芸術に取り組む姿勢があると言って、新しい浮世絵師のもとに就くときに彼を誘って、ともに弟子入りする。

純朴、ひたむきをそのまま描いたようなカメさんであるが、のちに戦争の足音が間近に聞こえてくる中、果たして戦前に就いた浮世絵師のもとで、一見享楽的とも取られる美を描こうとすることが正しいのかと、自らに問うた小野は、師匠の絵とは全く傾向の違う画を描き始める。それを師に対する反逆であり、僕ら弟子に対する裏切り行為だ、と捉えたカメさんは、小野と袂を分かつ。

最後に、この時代の新しい傾向が必要だと言い張る松田と共謀する形で、師事していたモリさんとは全く違う画の道、戦争を称揚するようなプロパガンダとなる画を、この時代に適った新しい道だとして小野はそれを選び取る。

そして小野が信じて正しいと選び取った道そのものが、戦後には誤りであったとする価値観の転倒が起こり、小野はそれによって苦悩する。自分が父親の世代に対して感じていた反逆を、今度は子や娘婿、孫の世代から受けるのではないだろうかと、思い込んでいる。そして戦後の時代には、過去の時代の考えが誤りであったとして、自殺を遂げる人物の知らせが、折々に舞い込む。

この画家、小野益次という人物は、父に背き、友に背き、師に背いてまで、自らの道を信じて選び取ろうとした。そして信じて突き進んだ道も、時代の流れによって否定されることになった。それも小野益次が画家としての非凡な精神と才能の持ち主であったことによって。

もしこれが、僧侶の下した予言通り『生まれつき性格に弱いところがある』小野少年であったならば、父の家業を大人しく継いでいたかもしれない。カメさんのように才能について非凡な者に及ぶことがなく、師に盲従し続けることをよしとしていたならば、武田工房の中だけで、あるいは浮世絵師の一番弟子であり続けるだけで終わったかもしれない。最後に師を越えようとして、浮世絵を描き、享楽の美を描くことを撥ね付け、自らの道を自分の手で選び取ろうとする強さがなかったとしたら、彼は気鋭の画家として世に知られることもなかったかもしれない。そこに非情な浮世の皮肉を感じます。

浮世の画家というタイトルは、浮世絵のことを表しているものではありますが、ほんとうにこのタイトルに込められている意味は、浮世に翻弄された画家、浮かぶも沈むも時代次第、そんな世界の中でひとは信じた道を選び取って生きていこうとするものだと、たとえそれが間違ったものであるか、正しいものであるか、その瞬間には分からなくとも、それでも生きていくことを選び続けるしたたかさのようなものを、そういう時代を生き抜く強さのようなものを、僕はこの本から感じました。

もし小野益次が、戦争とは異なる別の時代に生まれていたとしても、彼はおそらく同じように自らの道を選び取ったに違いないと僕は思っています。

kazuma

こんにちは。メールでやりとりしているNaoyaです。

三月末に独自のサイトを作るとおっしゃっていたので、「kazumaword」で検索してみてここを見つけました。

熱などあったようですが、体調はいかがですか。

この本はイシグロのノーベル賞受賞に際して私も読んでみました。他にも三冊ほどイシグロの本は所持しているのですが、それまで「夜想曲集」という短編集しか読んだことはありませんでした。

「浮世の画家」は、それほどという感じたのですが、以前に読んでいた「夜想曲集」のほうはかなり面白かったという記憶があります。

「遠い山なみの光」については、同じく読み差しなので、これは奇遇ですね(笑)

ただし、私の場合は「浮世の画家」を読んだあとでしたが。

しかし読み差しながら、『川岸の光景』というのは私の記憶にも残っています。

Naoyaさん、こんばんは。コメント読みました。管理人のkazumaです。

辿り着いていただいて、ありがとうございます笑 案内が遅れてすみません。

まだ独自ブログは始まったばかりでして、試しに動かしている感じですが、インターネットの端っこの方で小説や文学の話がちょこっとできるようなスペースになればと思って勝手にやっています。

先月のコロナが騒がれていた時期に、高熱をやってしまいまして。結局、原因は分からずじまいだったのですが、医者からはおそらくストレスと疲労だろうと言われました。いまは元に戻ってきたので大丈夫です。Naoyaさんは、あれからお変わりありませんか。

そうでしたか。『夜想曲集』は僕も読みました。音楽にまつわる短編集で、ヴェネツィアのゴンドラや、広場でストリートミュージシャンの演奏を聴く話、丘の上で旅人にギターを聴いて貰うプロ志望の男。

カズオ・イシグロの作品って、会話の中でひとの核心を突くようなことがさらりと書かれてあったり、特に『夜想曲集』だと、軽妙でユーモアのある(ウィットに富んだ、って言うんですかね)語りが魅力的なんですが、何故か思い出すのは、その人物たちがいる情景そのものだったりするんですよね。

カズオ・イシグロは若い頃、作家になる前にプロのミュージシャンを目指していたそうです。そういう経歴もあってか、音楽の話は十八番のひとつなのでしょう。『夜想曲集』は、異国情緒のある風景の中で、しっとり歌い上げるギターの演奏を聴いている感じがします。

ただ、これは僕個人の好みなのですが、もう少しシリアスな表情で話しているカズオ・イシグロの話が好きなんですね。『浮世の画家』は、確かに読んでいて面白かったという感想は持ちにくいかもしれません。

でも本を閉じて、今回のように読み直してみると、父と子の対立に始まって、戦争という時代に呑み込まれていった画家の生き方、加えて個人の選択だけではどうにもならない状況に置かれた人間の心理が、見事に描かれていて。

何か残るものがあるんです。それが何なのかを考えて、このブログ記事にしました。

僕が最初にカズオ・イシグロを読んだのは、ノーベル賞を取る前のことで。ちょうど大学時代に失意の中で、東京から地元へ戻ってきていたときでした。よく古本屋巡りをしていたんですね。そしたら東京に行っていた間にいつの間にか家の近くに新しい古本屋が出来ていて。

そこで、『私たちが孤児だったころ』を棚の中に見つけて。多分、タイトルに惹かれたんですね。何となく、そのときの自分が何処にもルーツがない根無し草か、孤児のような気持ちだったので。

頁を開いてみると、止まらなくて。中身は、上海とイギリスを巡る冒険活劇。で、しかも好物の探偵ものと来ていて(カズオ・イシグロもシャーロック・ホームズが好きだったみたいですよ)。語りは全体的に暗い、モノクロ映画みたいなトーンなんですが、僕はそれが好きで。

このひとの作品は真面目な顔をして、辺りがしんと静まりかえるようなときに、何かとてつもないことを語り始めるように感じられたんですね。

そんな訳で、いま『遠い山なみの光』で答え合わせをしています笑

これからはkazumawords.のブログを拠点としていきますので、ブックマーク登録などしていただければ助かります。

またいつでもどうぞ。

kazuma

母親が日本人、父は米海軍軍曹の息子、元太平洋軍司令官、元韓国駐米大使だったハリーハリス海軍大将の愛読書が、グエン・テラサキ『太陽にかける橋』、イシグロ『浮世の画家』でした。なぜなのか考察しました。ハリスさんはアナポリス海軍兵学校から、海軍勤務についたのですが、海軍は保守的な職場です。1990年代には、日米関係が悪化した時代でした。たぶん冷たい目があったものと思います。韓国大使の時も母親が日本人ということでバッシングを受けました。ここで耐えることができたのは、戦中に日本人強制収容の中から日系部隊としてイタリア戦線に戦った日系日本人、戦後戦争画家として非難にも静かに耐えた「浮世の画家」の生き方ではなかったかと。まとめて地方の水交会誌に書いてみました。