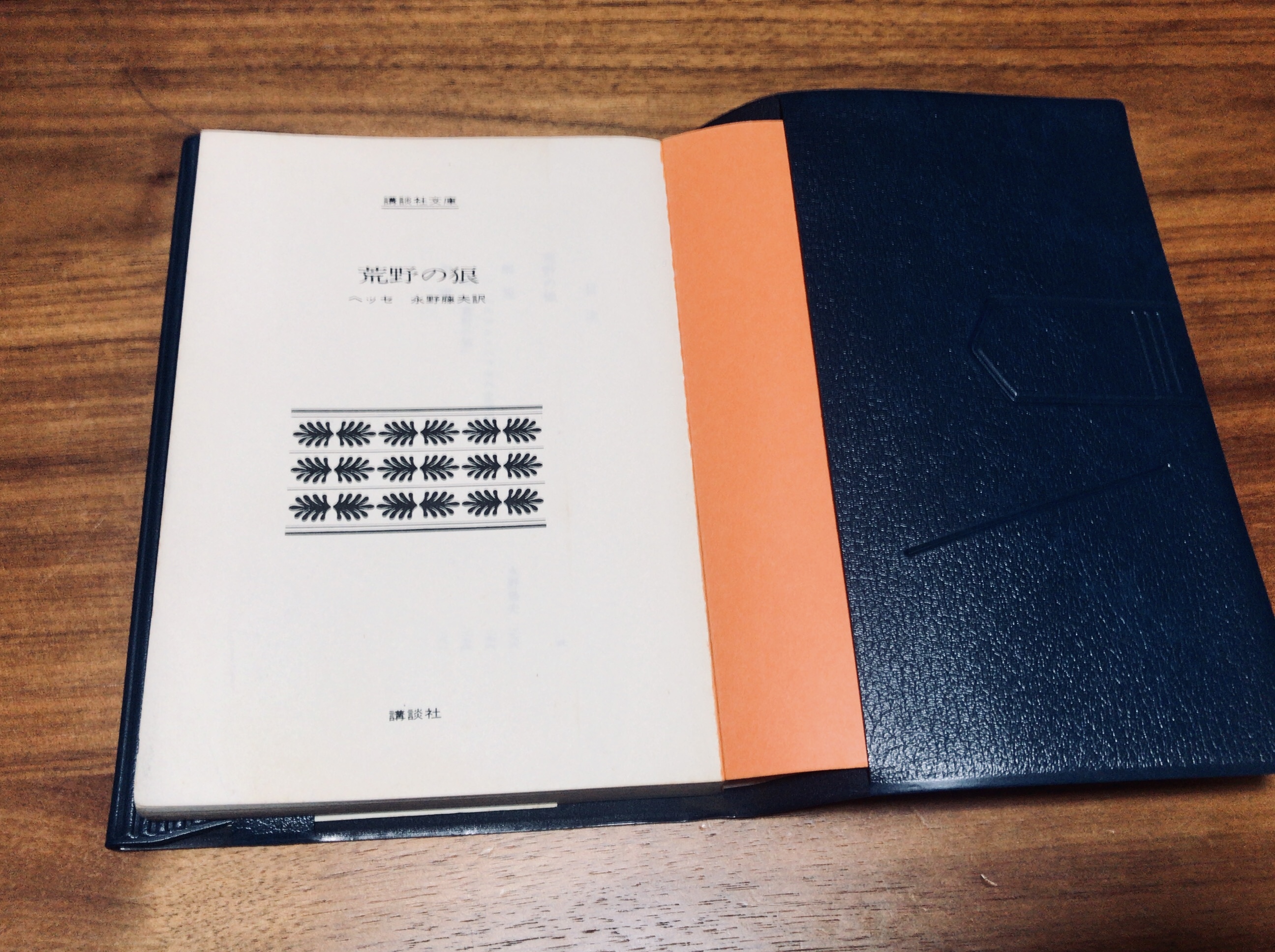

ヘッセの「荒野の狼」を読んだ。

ヘッセの「荒野の狼」を読み終えて

こんにちは、kazumaです。今日はヘルマン・ヘッセの「荒野の狼」を読んだ感想について話していきたいと思います。

この本を読み終えるまでに約半年間掛かりました。執筆期間と平行していたこともあったんですが、これはゆっくり読み進める本だと思って、読むときも読まない時もカバンの中に忍ばせていました。

僕が持っていたのは1972年(昭和47年)版の講談社から出ている永野藤夫訳でして、とある古書店で買ったんですが、味のある名訳だったなと思います。

この本はもう既に買ったときからヤケやシミが強くて本文だけが綺麗に残っている状態だったのですが、前の持ち主がこんなにぼろぼろになるまで読んだのも頷けます。

「荒野の狼」、邦題のタイトルがいい

何でこの本を読みはじめたのかっていうと、単純にタイトルに惹かれるものがあったんですよね。

原題は「Der Steppenwolf」で字義通りだとドイツ語で「草原の狼」という意味になるらしいんですけど、どうもヘッセがこのタイトルを付けるときに、「孤独な草原の狼」を連想した上でこのタイトルを付けたっていう話をネット上でちらりと耳にしました。

邦訳が「荒野の狼」となっているのは、その流れを汲んでのことらしいですが、素晴らしい邦題を付けたもんだなと思います。

僕みたいな人間は何をするにもぼっちで生きているようなもんなんで、自然と手が伸びていたという感じです。

ずっと積読で部屋の棚の隅に置いてあったんですが、整理をしているときにどうも気になってしまって開いたらその場に座り込んで読みはじめてしまいました。

ハリー・ハラーのまじめさとかみそり

この本の主人公となっているのは「狂人」ハリー・ハラーです。狂人って書きましたが、ただ作中にそう書かれてあるだけで、別に彼が狂っていたとかそういう風に僕は思っていません。

作中である意味、ハリーの女神のように描かれる黒鷲屋の踊り子ヘルミーネもハリーに向かって「あんたは正気すぎたのよ」と言っています。

ハリーの辿った人生が、他の九十九パーセントのひとが通る道筋とはちょっと違っていたんだろうなということです。そのちょっとの差みたいなものが、結果的にはハリーの苦悩につながっていたわけですが。

彼が荒野の狼のように街の中を彷徨い、救いも見出せずに生きるようになったのは、彼がまじめに、あまりにもまじめに、この世界や自分の存在について考えつづけていたからです。

この本を一冊通しで読んでうっすらと分かったことは、この世界や自己を「まじめに」とりつづけているうちは、おそらく彼に人間らしい人生はやってこないだろうということ。

そればかりか、何でもかんでも片っ端からまじめにとっていると、その人間の行き着く先は最終的にかみそり(=自殺)に到達するだろうということです。

この小説に全編を通して問われているのは、この世界は果たして「まじめに」とるべき世界なのだろうか、人生は「まじめに」考えてわかるものなんだろうか、それでこの世界や人生をわかったことになるのだろうか、ということです。

ヘッセの出した答えはおそらく「そうではない」。

その苦悩の根源はどこにある?

この主人公ハリー・ハラーは相当な苦労人です。

外から見ると彼は昼間っからぶらついたり、ひとの家の玄関にある南洋杉の匂いを嗅いでいたり、見せもの小屋の仲介人にほいほいついていったり、ひとの家を訪問しても会話にならず罵倒だけして出て行ったり、よくわからない奇妙な人物(strange person)に見えるのですが、そう見えるのは彼が常に自己の中で相反する二つの自分(本来は二つどころではない、とヘッセは書いていますが)を抱えているからです。

何をするにも、それを肯定する自分と、それを否定する「荒野の狼」が同時にひとつの体の中に住まわっていて、互いがいがみあっているのだというハリーの苦悩が描かれます。

ほんとうは自己はその二つだけではなく、もっとたくさんの姿があるのに、ハリーはそれを見ようともせず、その二つだけしかないんだと彼は思い込みながら五十年間に渡って生きつづけているのです。

まじめさVSユーモア、の行方

ここで作中で取り上げられる主題がでてきます。それはまじめさとそれを乗り越えるユーモアとの対立です。

ハリーはゲーテが書く古典書物の世界や、モーツァルトの音楽のようなクラシックの世界、ラテン語やフランス語の修辞、哲学などの学者の世界、いわゆる精神的なものに通じる世界を愛しています。

一方で、市民のひとびとが暮らしているごく当たり前の日常生活、家々のあかり、磨き上げられた床のワックスのにおい、てらいなく交わされる挨拶、そういうものに「たったつかのまだけでも、その市民的生活の間に身をすべりこませたい」と熱烈なほどに身を焦がれている人物でもあります。

彼は普段は屋根裏部屋に暮らし、所狭しと積まれた書物に囲まれて、ほとんど浮世離れしたような生活をしています。

訪問した知人の家に飾られているゲーテの肖像画があまりにも馬鹿げているという理由で会話を切り上げさっさと部屋を立ち去るような人物です。

そのくらい、彼は「まじめ」にゲーテやモーツァルトやラテン語やフランス語や哲学のことをずっと考えつづけ、市民世界にごくありふれている「ユーモア」を見逃してしまう。

たぶんこのユーモアっていうのは、自分を肯定するものか、否定するものしかないという風に世界を見ている人間にとっては、そこから脱出するための鍵となるものです。

そうじゃないんだよ、そのたったふたつだけで世界ができているわけじゃないんだよと。その目を開かせたのは、見せ物小屋に半ば投げやりに出かけて行った先で出会った黒鷲屋の娘、ヘルミーネでした。

ヘルミーネがハリーの世界を壊して目を開かせた

黒鷲屋というのはダンス音楽が掛かっていて、酒やタバコの匂いで満ちていて、ほとんど半裸に近い女の子が踊っている、およそ精神的な生活を送っているハリーとはまったく縁のなさそうな場所なのですが、その頃ハリーは、もう生きるか死ぬかという絶望のなかに取り憑かれていて、明日にはかみそりを手にとって死ぬだろうかという極限の状態まで追い詰められ、人生のありとあらゆるものを見限って、すべてを諦めようとしていたときに偶然辿り着いた場所でした。

そこで出会った踊り子の少女ヘルミーネはハリーのことをさんざんばかにします。

新聞などでは国家の戦争を告発し、知人宅ではゲーテの講釈を垂れ、狂人と呼ばれるまでにまじめに人生を考えて生き続けたハリーはたった二十もいかないヘルミーネにこてんぱんにいい負かされてしまうのです。

やれフランス語だ、哲学だ、ゲーテだなんだっていったって、あんたはフォックストロットひとつ踊れないじゃないの。出会った女の子に名前も聞けないの。お願いだから、そんなもので人生に苦労しましたみたいな顔をしないでちょうだいね、あんたの考えているその高尚なものが、わたしたちのなかにもないと思って? そんなものわかりすぎてるくらいよ、という感じで、もう徹底的にやられるんです。

ハリーは、自分が狂っていることなんてよくわきまえているんだ、親がダンスを教えなかったんだ、習ったことがないことはできないんだ、といって白旗を上げます。

この会話の痛快さといったらないですね。ここまで見事にやられてしまうと、もう清々しさしか残らないんです。

でもハリーはこんな風にして五十年に渡ってつづけてやってきた自分の世界、「自分と荒野の狼しかいない」と思っているその世界を徹底的に壊したときに、はじめてこの人生のユーモアというものに触れることになるんです。

僕はこのくだりがほんとうに好きなんです。ヘルミーネが彼の五十年間閉じていた目を開かせて、ほんとうの世界を見えるようにしてやるところが。

「時間はまじめさと関係している」

ハリーはヘルミーネと出会ったあとで、夢を見ます。

そこには彼が心の底から憧れ尊敬していた老ゲーテの姿があらわれ、うやうやしく挨拶をしたあとに、ハリーは挑みかかります。

あなたは人間存在の見込みのなさ、その無軌道さ、いずれ燃え尽きていく運命にある絶望を知っていたはずだ、にもかかわらず生涯にわたって信仰と楽天主義を貫き、絶望した真実の声を自分自身の場合にも他人の場合にも押さえつけて、それを人々に信じ込ませたとハリーは夢の中でも「まじめに」問い詰めます。

しかしゲーテは飄々としてそれには取り合わず、ハリーに向かってこう言うのです。

「青年よ、君は老ゲーテをまじめにとりすぎるよ。とうに死んでしまった老人たちをまじめにとってはいけない。でないと、めいわくをかけることになる。われわれ不滅なものたちは、まじめにとることをこのまず、冗談を好む」(「荒野の狼」ヘッセ、永野藤夫訳より引用)

そして、このあとにこんな不思議な言葉を彼に掛けるのです。

「まじめさは、若い人よ、時間に関係がある。これだけは君に打ち明けておきたいが、まじめさは時間を買いかぶることで生まれる。ぼくも時間の価値を昔は買いかぶった。それで百歳までも長生きしようと思った。でも、永遠の中には、ねえ、時間は存在しない。永遠は瞬間にすぎず、ただ冗談をひとつ言うだけの時間なのだよ」(同上)

ヘッセの言うところの「ユーモア」

この「まじめさは時間と関係している」という言葉がどうも離れずに僕の中に残ったのでした。

まじめに時間をかければ、この世界の真理にいずれ到達し、そこに辿り着きさえすればそれでよしと考えることの浅はかさを笑ったんじゃないか。

そもそも人間の人生なんて大した時間ではないのだ、永遠の中で見ればほとんどゼロの冗談みたいな時間しかなかったのだ、それをまじめにとればわかるようになるなんておもうのはばかげている。

それよりもそのただひとつの冗談を言うために苦労なさい、こんな馬鹿げた世界なんて平気で笑ってやりなさい、まじめにとってるだけじゃ生きられない世界で笑って生きること、それがユーモアなんだって言っているように思えるんです。

このあとゲーテは朗らかに踊りながらハリーの夢のなかから消えていくのでした。

僕はなぜ海外文学ばかり読むようになったのか

僕はあるときから海外文学に触れるようになったんですが、なんで自分がこういう風にのめり込んでいくようになったかっていうのが、よくわからなかったんですね。

なんで純文学と呼ばれるものが好きなのか、自分でもうまく説明できないし、そもそもそう呼ばれるものがいったい何なのか、その定義からしてよくわからなかったんです。

でも、ヘッセの「荒野の狼」を読んで気がついたのは、僕はたぶん行き着くところまで行ってしまった人間の話が読みたいんだなということなんです。

たとえば、ハリー・ハラーはヘルミーネに出会うまで、自分の世界は自分と荒野の狼しかいない、自分を肯定するものと否定するものしかないって思い込みながら生きているんです。

そんなことを五十年も続けたら誰だって気が狂います、もう明日にもかみそりに手をかけてもおかしくなくなってしまうかもしれない。

彼はそういう特殊な極限状態まで、自分をおいつめてしまったわけです。

読者の誰の目にも、彼はもうひととして終わっていく、袋小路に入ってしまった人間に思える。

でも、彼はもう一度、それこそ五十年もの間閉じていた目を明かして、自分の過去の世界を打ちこわしてもう一度世の中のものごとを見ようとするんです。

ちっとも聞かなかったジャズの音に耳を傾け、ひとと会話して腹からを話しているように感じ、最後はヘルミーネとも踊れるような人間になるんです。

そういうある種の人間の末路まで見せたあとに、物語がどうなるのかっていうのが知りたいんです。そういうひとの話なら耳を傾けたいって思うんです。それがたまたま海外文学のジャンルにあったってだけなんです。

だから、僕が読みたいと思う本の定義をこう考えることにしました。

もう行き着くところまで行ってしまった、袋小路にいる人間がどうするかについて書いてある物語だと。それが僕の読みたかった話なんだと。

kazuma