「トルーマン・カポーティの知られざる習作時代――初期短篇集『ここから世界がはじまる』を読む。(序)」

トルーマン・カポーティの初期短篇集を読みました。

もの書きのkazumaです。今日は、先日読んだ「トルーマン・カポーティ初期短篇集 ここから世界がはじまる』の読解をやっていこうと思います。

ちょうど2022年9月28日から文庫版が発売されるそうで、これから手に入りやすくなるおすすめの本です。

まだ持っていない人はよかったら下記のリンクからご注文いただければと思います。

カポーティという名前を聞いて、何を思い浮かべますか?

さて、トルーマン・カポーティという名前を聞いて、もの書きの皆さんは何を思い浮かべますか?

21歳でO・ヘンリー賞を受賞した『アンファンテリブル(恐るべき神童)』という異名でしょうか、あるいは迷信深い鬼才としての一面?(ホテルの部屋の電話番号が13を含んでいたら部屋を変える、階段の13段目は飛ばす。初稿と二稿にタイプライターは使わず、カウチに横になりBLACKWING602の鉛筆を使う)

あるいは代表作の『ティファニーで朝食を』を思い浮かべて、映画のオードリー・ヘップバーンの顔を思い出すひともいるかもしれません。

トルーマン・カポーティの初期短篇集を読み解く

カポーティのエピソードって掘ればいくらでも出てくるような気はしますが、初期短篇について触れられることっていままで国内ではあまりなかったのではないでしょうか。

今回は新潮社から2019年に刊行された翻訳本「トルーマン・カポーティ初期短篇集 ここから世界がはじまる(小川高義訳)」を底本にそれぞれの作品について見ていくことにしましょう。

では、早速はじめていきます。

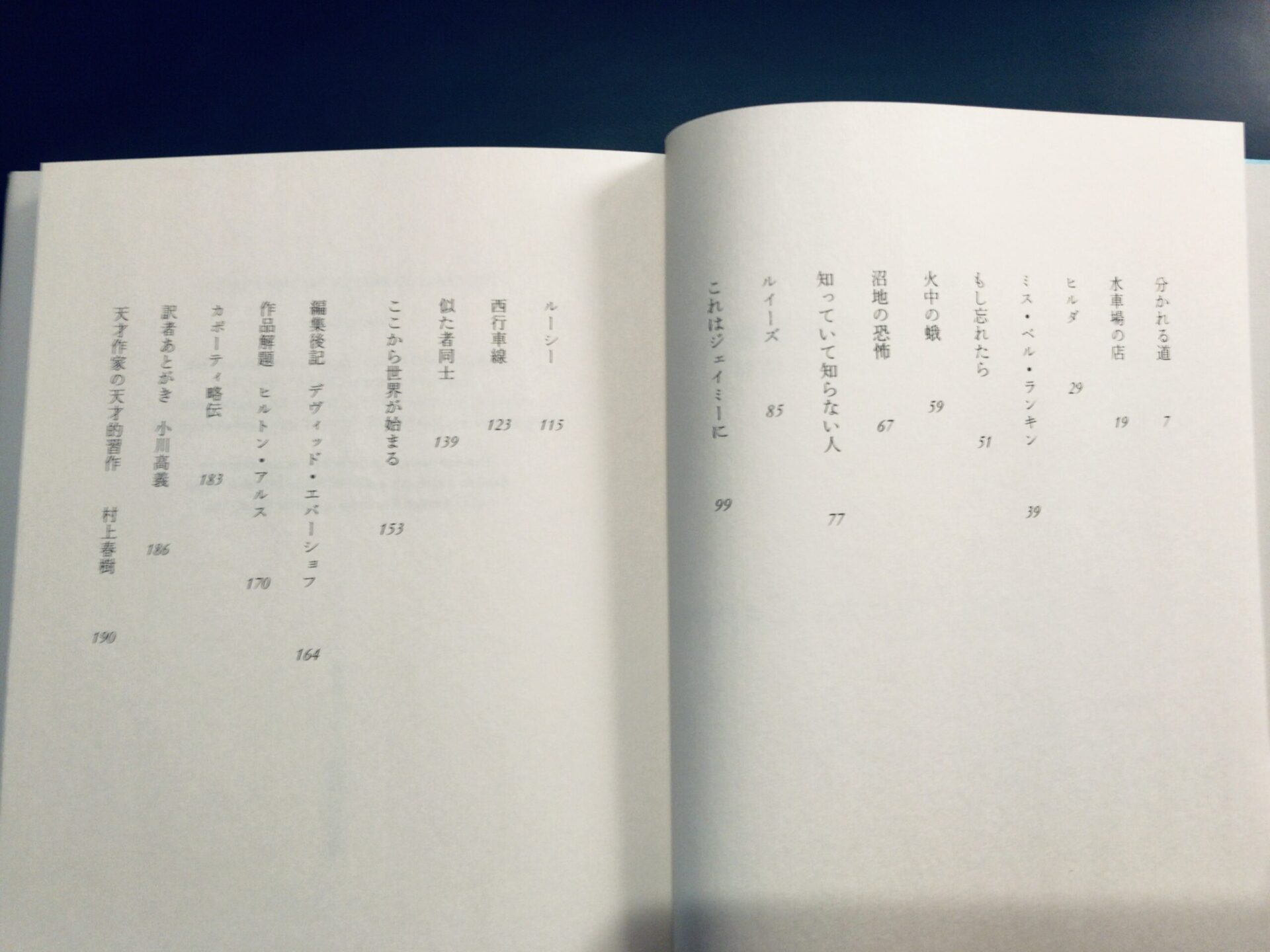

(『カポーティ初期短篇集 ここから世界がはじまる』単行本版の目次)

カポーティが高校生だった頃、グリニッジ高校時代

この短編集には計14の短篇が収録されています。若きカポーティがグリニッジ高校時代の校内文芸誌に投稿した作品を含む、貴重な未発表原稿を集めたものです。

文体については翻訳なので(翻訳文学は結局のところどう訳しても翻訳者の文体、になるんじゃないかと僕は思っています。知りたければ海外文学は原文で読め、ということになってくるので)割愛します。

そのストーリーの展開については、やっぱりもうこの時点でカポーティの色が出ています。そしてその文章は、この年齢の、十代の書き手が書くような文章ではないんです。

デビュー前のカポーティは何を考えていたか? 周囲の関係者による証言1

デビュー前のトルーマン・カポーティについて友人や関係者が証言している別の本があります。

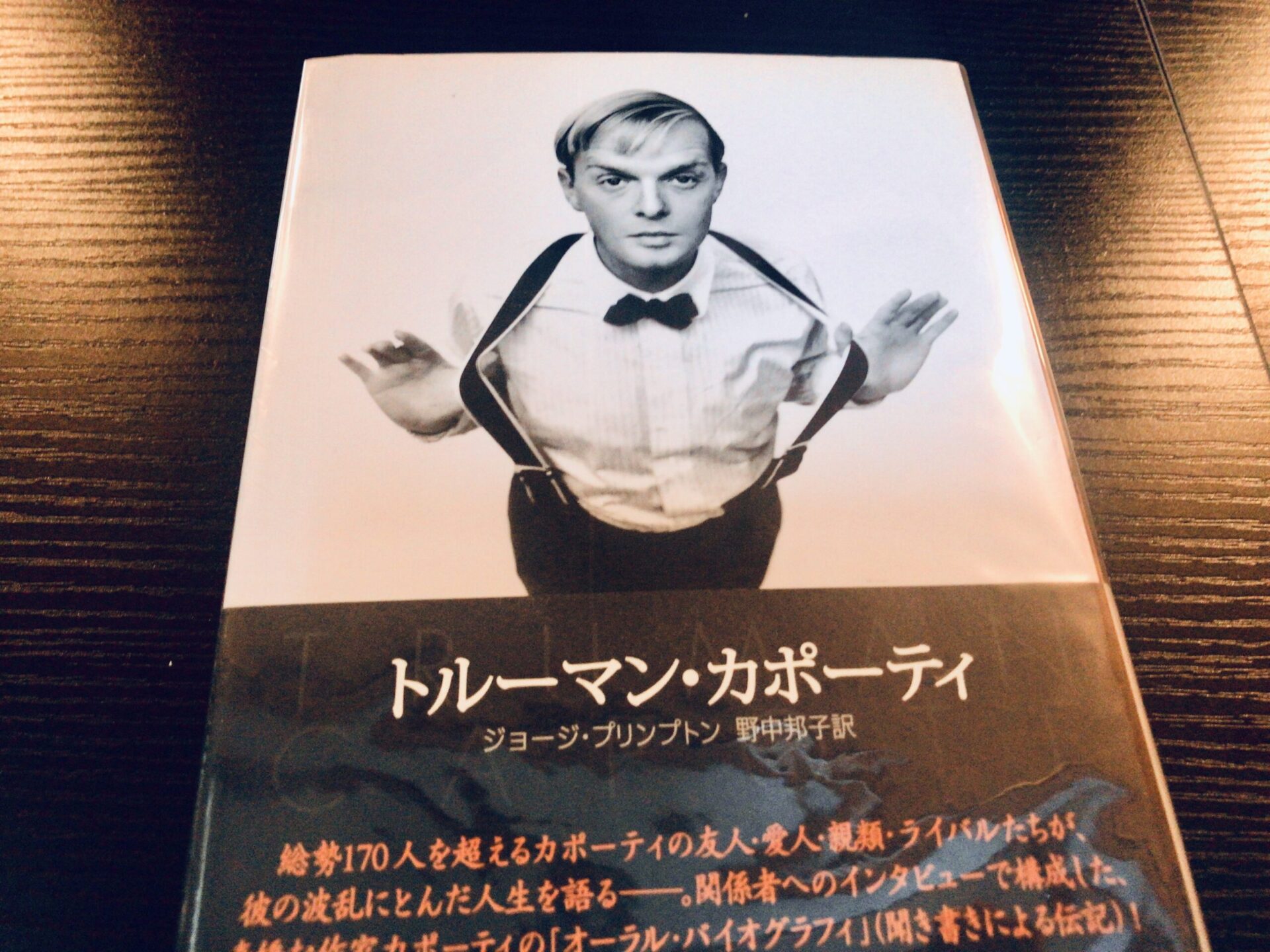

これも新潮社から出ている「トルーマン・カポーティ」という本で、ジョージ・プリンプトンという作者によってまとめられた伝記本ですね。

この中にフィービー・ピアース・ヴリーランドという、カポーティと幼なじみだった女性作家が出てきます。グリニッジ高校でも同窓生だったようで、こんなことを話しています。

「とくに強調しておきたいのは、私と出会った最初の瞬間から、トルーマンは自分の将来を決めていたということ。作家になる、と。彼の頭にはそれしかなかった。グリニッチ高校では、彼はそのことだけ考えていた」(フィービー・ピアース・ヴリーランド)

『トルーマン・カポーティ』G・プリンプトン著 野中邦子訳 新潮社 1999刊 単行本

第2章 p.39より引用

また高校時代のカポーティの作品を読む機会があった教師(クラレンス・ブルナー=スミス)はこのように発言しています。

「私自身はトルーマンを教えたことはありませんが、九年生のときに彼を教えていた男がある日、かなり長い小説を私にさしだし、「ブルナー、これを読んでみてくれないか」というんです。そこで、私はそれを読みました。そして、その教師に「誰が書いたんだ?」と聞きました。すると「トルーマン・カポーティだ」と。そう、まさしく彼の作品でしたね。カポーティのきわだった特徴の一つは、子供の頭の中にあるものを生き生きと描き出すことです」

『トルーマン・カポーティ』G・プリンプトン著 野中邦子訳 新潮社 1999刊 単行本

第2章 p.43より引用

カポーティは神童のイメージを自ら作り上げたのか。証言2

一方で、アンドレアス・ブラウンはこのように証言してもいる。

「彼は若いころから洗練された立派な文章を書いていたというが、そんなことはない。十五歳や十六歳のころは、まだ彼がいうような一流の作家ではなかった。たしかに、平均的な高校生よりはずっと優れていたが。『ニューヨーカー』に通用するようなものではなかった。神童というイメージをわざと作り上げたんだ。その伝説の多くは、彼が体格も小柄で、実年齢よりずっと若くみえるところから生まれたものだ。二十歳のときは十四歳に見えた。十六歳の時は十歳。三十歳でも十八歳に見えた。カポーティはそれを利用した。二十二歳のとき、十五歳だと人に思わせて楽しんでいた。そして、二十二歳の彼はすばらしいものが書けた。だから、ひとは彼の作品を読み、それからカポーティを見てびっくりする。「すごい、君は神童だ!」彼はそういわれるのが好きで、それをずっと続けた」(アンドレアス・ブラウン)

『トルーマン・カポーティ』G・プリンプトン著 野中邦子訳 新潮社 1999刊 単行本

第2章 p.47より引用

カポーティは演技する一面を持っていたが、自分の文才には最初から自覚的だった。

(トルーマン・カポーティの関係者による証言を集めた伝記本)

(トルーマン・カポーティの関係者による証言を集めた伝記本)

この本では色んなことを言われていて、カポーティのひととなりに好んで演技する一面もあったようですが、自分の作品については若い頃からかなり自覚的であったことは確かなようです。

十一歳から創作をはじめ、周囲の同級生たちが習い事をするように毎日三時間、机に向かって書いたのだと本人は発言しています(どこまでが嘘で、どこまでが本当なのか分かりませんが。でも小説に関することについてはまるきり嘘やデタラメを言っていたわけでもないと思いますね)。

高校時代の彼は既に作家になることしか頭になかった

高校時代に既に作家になることしか頭になかったというのは、やっぱりカポーティは自分の才能を分かっていたところがあったんじゃないかと思う。

そして十九歳のデビュー直前の頃のカポーティは、もうその時点で完全に一流の作家になっていたと、バーバラ・ローレンスは証言している。

デビュー直前の十九歳の頃には作家として完成した文章を書き、プロとして振る舞っている。証言3

「ある晩、彼が短編を書き上げたから読んで聞かせるというの。朗読を聞き終わって、ほんとに驚いた。「すごい才能だわ」と思った。もう少し早く結末にすべきだと思うといったら、彼も同意してくれた。それが最初に売れた小説――フィットとハリー・バーネットの『ストーリー』誌に載った「ぼくにだって言いぶんがある」ね。私が結末に関してちょっとした意見を言い、彼もそれに同感だったことから、もっと短編を読んでもらえるかという話になった。私は「もちろん」と答えた。それで彼が持ってきたのが「ミリアム」よ。売れた作品としては二番目だったはず。彼は一度に一作ずつ持ってきて、その都度検討した。まだ十九歳の若さだったけれど、完全にプロだった。アマチュアの甘ったれたところがなくて、完全にプロ。私が感想をいい、それが的を射ていると思うと、すぐ家に帰って書きなおす。翌日持ってきたときには、すっかり手直しされているの。無知なところをすぐに埋めあわせた。日常生活の瑣事にはまるで疎かったけれどね。ほんとのところ、彼はすごく洗練されていたんだと思うわ。ふつうなら、あの年齢で最初の作品を見てもらうとなったら、おどおどするか、虚勢をはるところでしょうけど。トルーマンは違った。」

『トルーマン・カポーティ』G・プリンプトン著 野中邦子訳 新潮社 1999刊 単行本

第3章 p.39より引用

関係者による3つの時期の証言から見えてきたもの

これらの証言をまとめてみると、

①カポーティはすでに高校生の頃から自分の文才に自覚的で、小説の道しか頭にないくらい、作家になることを確信していた。

②カポーティには演技的な一面があったものの、その文才は周囲が認めるほど。しかし、高校時代の彼の文章は、デビュー前後の一流のものにはまだ届いていなかった。

③デビュー直前の十九歳の時点では彼は既に作家として完成された文章を書ける域に到達しており、プロとしても十分やっていける作家になっていた。

この初期短篇集は、トルーマン・カポーティがグリニッジの高校生から一流の作家となるまでの過渡期に書かれた。

たぶん、この初期短篇集に掲載されているものは2の段階から3に移るまでの過渡期のカポーティの文章ということになると思う。

村上春樹さんによるあとがきが巻末に掲載されているが、この短篇集についてはこのようにコメントしている。

「これらの作品を読み通してみて、まず僕が抱いたのは、何かを書かずにはいられない人が、何かを書き続けているうちに、重要なものごとを徐々に摑み取っていく(あるいは囓り取っていく)プロセスを僕らは目の前にしているのだという、一種の目撃者的感覚である。」(『天才作家の天才的習作』村上春樹)

『トルーマン・カポーティ初期短篇集 ここから世界がはじまる』(小川高義訳) 2019刊 新潮社 単行本 p.193より引用

才能があるだけでは小説家にはなれない。いくら天才といえども習作は必要だった。

カポーティに文才があったのは疑いようのない事実だ。本人だってそれは十分、分かっていたに違いない。

でも才能があるというだけでは小説家としてまだ足りないのだ。それをきちんと文章の形にして示す必要があった。

形にできなければ、どんな才能も宝の持ち腐れだ。天才や神童と呼ばれた作家にも習作はあった。

人知れずものを書いて、人の前で作品を朗読して聞かせていたような時代が、カポーティにもあった。

作品を云々する前にまず、そのことに勇気づけられた。変な言い方をすると慰められさえした。

カポーティのような才能は僕にはない。そんなやつが十年くらい書いてうまくいかなくったってそんなことはなんでもない、ごく当たり前のことだという気がした。

トルーマン・カポーティ初期短編集『ここから世界がはじまる』を読み終えた。やっぱりこの年齢で書ける文章ではないと思うんだよな。でもこれだけ天性の才を持ったと言われたカポーティでさえ、いくつも習作を作って文章を『もの』にしていった過程があったと考えると、少しは勇気付けられるな。#読了 pic.twitter.com/H2yeWRCeV5

— kazumawords. (@kazumawords) August 21, 2022

作品解題・第一短編「分かれる道」について

ここからは作品の解題に入っていく(※ネタバレを含みますのでご留意ください)。まずは冒頭の短編「分かれる道」から。

「分かれる道」のあらすじ

「分かれる道」には登場人物がふたり出てくる。

やくざ者の大男・ジェイクとジェイクのいいなりになっている若者のティム。二人は流れ者という感じで、食事するところを探している。

ベーコンを焼くための薪を探してくるのはもちろんティム。しかし、彼は故郷に帰るための算段をしていることが会話の端々に現れる。

話によるとティムたちは少なくとも二年は流れ者の放浪生活を送っており、ティムの母親にはサラリーマンをしていることになっていると嘘の手紙を送っている。

これまで盗みも働いて、ようやく手にした十ドルでティムは足を洗って家に帰ろうとしている。しかし、ジェイクは、彼を帰すか腹を決めかねている、といった具合だ。

四枚しかないベーコンを取り合って、いつも負けるのはティムの方だ。彼は争いになると必ず折れてしまう、どこか気の優しいところのある青年だ。

ティムとジェイクの関係性はシーソーゲームのよう。しかし均衡を傾かせるのはいつもジェイクの方だった。

このティムとジェイクの関係性というのはなかなか面白いものがあって、ジェイクの気性が荒いためにティムは必ず損をするのだが、どうにも付かず離れずといった、シーソーゲームのような動きをする。

現代に直してわかりやすく言うと体育会系の先輩(三年生)とその部活の新入生(一年生)の関係といったところだろうか。

あるいは父子関係と言ってもいいかもしれない。

ジェイクは常にこの二人の関係のシーソーを傾かせて、得をするのだけど(たとえばベーコン四枚のうち三枚を横領する)、誰にでも譲れない領分というものはあって、事件は起こる。

ティムが帰るために残していた金をジェイクに預けたあと、戻ってみるとその金がなくなっているのだ。

ティムの独り立ちと冷静に嘘をつくジェイク

あれだけティムが心待ちにしていた帰郷、その算段が崩れ去って、犯人はもはやジェイク以外には疑いようがない。

ティムは思いきりジェイクを責め、「殺してやる」と叫ぶ。しかしジェイクは素知らぬ顔で、金がなくなったのは知らない、おれが盗んだわけではないという。金が自分で歩いて行くわけはないだろうとジェイクは言う。

のちにこれは嘘だと分かるのだけど、この時のジェイクはわりと正確にティムを見て動いている。

ティムはまだガキ(子ども)なのだと知っている大人の振る舞いをするのだ。おまえみたいなガキはもうたくさんだ、ひとりで稼げといって、ティムをあえて突き放すのである。

翌朝、ティムはナップサックを持って出かけようとする。

「ジェイクは大柄で、強そうで、並んでいると父親のように見えた。小さい子を守っているようでさえある。道へ出て、別れの挨拶に向かい合った」

そして、最後の握手を交わしたときにジェイクはティムに隠していた十ドル札を彼の手に握らせるのだ。

ティムはジェイクのあとを追おうとするが、ジェイクはすたすたと行ってしまう。ティムはジェイクが泣いているかどうか、確信が持てないまま、物語の幕は閉じる。

カポーティは圧倒的な弱さを抱えるものを見つめる眼差しを持っている

確かに十ドル札を握らせるところはいかにもという感じがしないでもないですが、でもカポーティは圧倒的に弱い者を見る眼を持っているんです。

たとえば、こどもや黒人、老婆、障がい者など、社会的に見れば明らかに不利な要素を持たざるをえないひとを、簡単に切り捨てずにちゃんとよく見て書いているんです。

この場合で言えば、ティムは子どもとして描かれ、ジェイクは一見乱暴者ですが、子分を完全にいいように扱って終わるわけではなく、ちゃんと大人としての計算をした上でティムを守る行動に出ています。

デビュー後にも続いた弱き者を描き続けること、僕がカポーティに惹かれた文章の美しさ

立場の弱い人間を描くことは、華々しいデビュー後にも続いていて、のちの「草の竪琴」では老婆のドリー、「誕生日の子どもたち」では、異郷の少女、ミス・ボビット、「ティファニーで朝食を」ではホリー・ゴライトリー。

ホリーについては、一見すると上流階級の暮らしを送るセレブですが、ホリーにはもうひとつの顔があって、それが「ルラメー」という別の名前を持ち、他人の家の牧場に忍び込んで食事を取っていた孤児だったという過去を持っていることです。

ホリーはフレッドという障がいのある兄の身の上をいつも案じており、結局戦地に行ったフレッドとは生き別れたまま、殉死の知らせを聞くことになります。

僕がカポーティの作品が好きなのは、一見すると弱いように見える人間を美しく描いているからです。たぶん、このことはカポーティのポリシーというか作家としての信条のなかにあったのだと思います。

書いていると紙幅が足りなくなってしまいました。今日はこれで。こんな感じで進めていこうかと思いますので、興味のある方はお付き合いください。何回かに分けて書くため、今回は序としました。

2022/09/20 23:17

kazuma

本や文具グッズの紹介コーナー:『トルーマン・カポーティ(G・プリンプトン著)』、BLACKWING602の復刻版鉛筆

今回も恒例のグッズ紹介コーナーをやっていきます。まずは今回の記事で取り上げたトルーマン・カポーティの伝記本。

ジョージ・プリンプトンによってまとめられたもので、当時のカポーティの関係者の証言を集めたもの。G・プリンプトンは文芸誌の『パリ(ス)レビュー』の編集長であったようです。

『パリ・レビュー』は海外作家へのインタビューを行っていることで有名な本がありますね。

(パリ・レヴュー・インタヴュー1巻にはカポーティの話も掲載されている。気になりますね)

こちらが今回、記事に取り上げたトルーマン・カポーティの伝記本。全500ページ超えの大著。カポーティの知られざる日々について関係者が証言します。

カポーティ好きのひとはこの本を読むと色々発見があるかもしれません。彼がどうやってデビューまで漕ぎ着けたか、誰が『ミリアム』を見出したか、とかね。絶版のためか、現在は中古しか販売されていないようです。

最後にご紹介するのは、カポーティが使っていたといういわく付きの鉛筆、BLACKWING602の復刻版鉛筆です。

『ティファニーで朝食を』の中でも、作家志望の青年のアパートに『削られたひとつかみの鉛筆』という描写がありますね。

カポーティが当時使っていた鉛筆そのものは現存していないのですが、復刻版が販売されています。

芯と軸は日本製。見えないところで技術の光る鉛筆です。

カポーティにあやかって執筆してみるのはいかがでしょう。僕も何本か持っていて愛用しています。書きやすさはお墨付きです。