プルーストの「失われた時を求めて」を「マドレーヌを紅茶に浸す」まで読む。

📚世界一長い小説?

海外文学作品のなかで、「世界一長い小説」と呼ばれる作品をご存じでしょうか?

ジェームズ・ジョイスの「ユリシーズ」? あるいは、ヘンリー・ダーガーの「非現実の王国で」を思い浮かべる方もいるかもしれません。

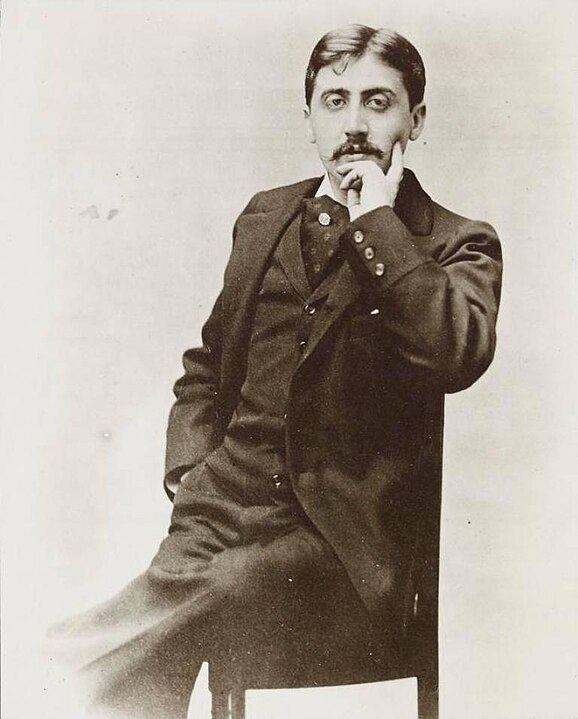

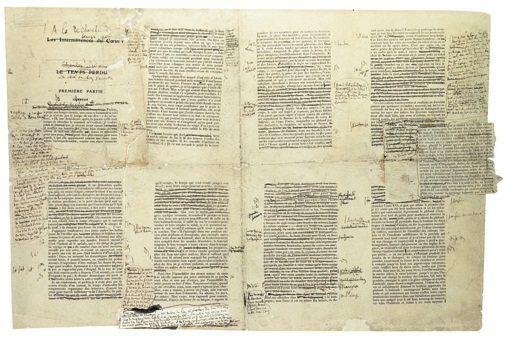

一般に刊行されている海外文学の作品に絞ると、マルセル・プルーストの「失われた時を求めて」が世界で最も長い小説としてギネス・レコードに載っています。

プルーストの作品はあまりに長大で、日本語の訳版(集英社ヘリテージ版 鈴木道彦訳)でも300頁超の文庫が全13巻という構成になっています。

気軽に読むには、なかなか難しい作品で、読みはじめるのをためらう方も少なくありません。

僕も、あまりの長さに頁を開くまで、二の足を踏んでいました。

ですが、古本屋さんの棚に並んでいた文庫の1巻目を手に取ったとき、この一冊だけなら読み切ることができるかもしれない、と思いつきました。

なので今回は、マルセル・プルーストの「失われた時を求めて」を、「マドレーヌを紅茶に浸す」ところまで読んだ所感をまとめてみようと思います。

📙「失われた時を求めて」を「マドレーヌを紅茶に浸す」まで読む

プルーストの「失われた時を求めて」というタイトルを聞いたとき、何を思い浮かべますか?

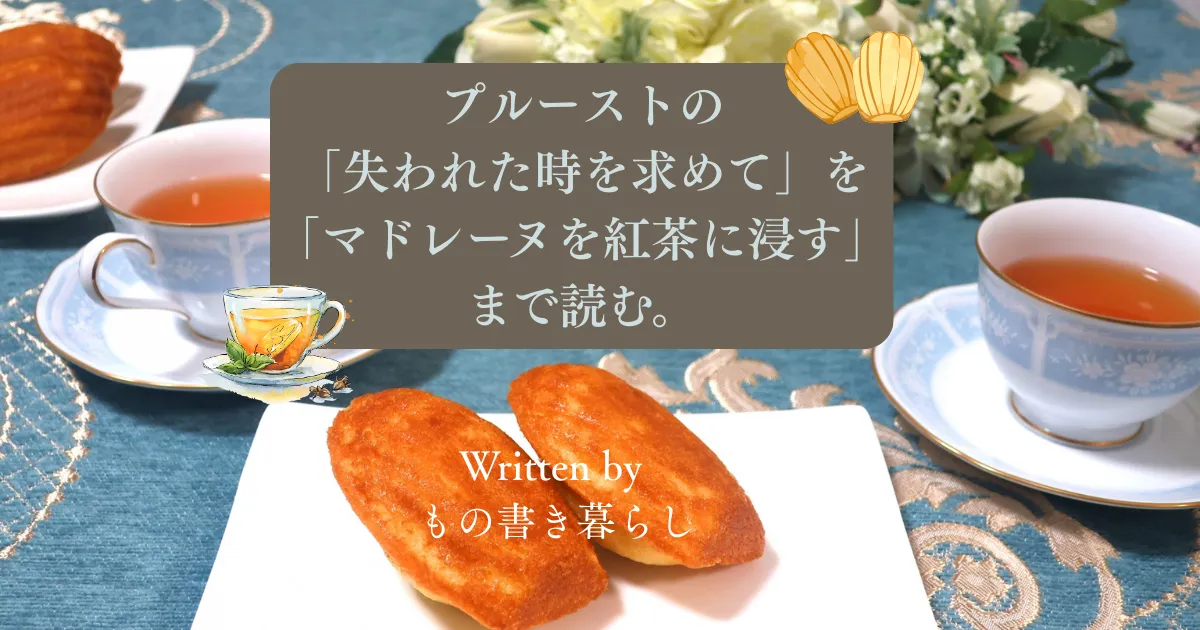

多くの方は、最も有名な「マドレーヌを紅茶に浸したときに、あらゆる記憶が思い起こされる」というくだりを思い出すのではないでしょうか?

ですが、その箇所を実際に読んだという方は、意外と少ないかもしれません。

有名な「マドレーヌ」のくだりは冒頭にある、とよく紹介されます。

実際にその箇所があるのは文庫版一巻の「スワン家の方へⅠ」の百ページ目以降になります。

マドレーヌの箇所には、プルーストの「失われた時を求めて」の核となる部分が含まれています。

というのも、「失われた時を求めて」は、記憶にまつわる物語、それも「無意志的記憶」に関するエピソードが、マドレーヌのくだりに記されています。

訳者の鈴木道彦さんによる「まえがき」には、

この小説の第一巻が刊行される直前に、プルーストはあるインタビューに答えて、これは「無意識の小説」であり、意志的記憶と無意志的記憶の区別の上に成り立っている、と語ったことがある。

『失われた時を求めて1 第一篇 スワン家の方へ I』マルセル・プルースト著 鈴木道彦訳 集英社文庫ヘリテージシリーズ 2006刊 「まえがき」より引用

じっさい、ふつう私たちが昔のことを思い出そうとつとめるときの、いわば意志的な記憶は『失われた時を求めて』の場合、ごく断片的な死んだ過去しか蘇らせてくれないが、それに反して何の取り柄もない平凡な感覚が、思いがけず生きた過去を全面的に復活させてくれることが作品の要所要所に書かれていて、それが物語の筋を導いてゆく。

同上

とあります。

「失われたときを求めて」の全編を要約することは難しくても、「マドレーヌ」の箇所に絞って読み解くと、創作のヒントが見つかるかもしれません。

じっさい、プルーストの「失われたときを求めて」は、作家志望の小説と呼ばれることもあり、とくに記憶と物語ることのあいだに密接な関係があることが読み取れます。

💡プルーストの「失われた時を求めて」の読書Tips

プルーストの「失われた時を求めて」を読む際には、ちょっとした読書のコツがあります。

一部の読書家を除いて、これだけ長い話を読む経験は稀です。

「失われた時を求めて」を全編に渡って再読するには、相当な時間が掛かることが予想されます。

これはネット上で見かけた読書Tips(ティップス、小技)ですが、

プルーストの「失われた時を求めて」は、パートごとに所感を書き留めた方がいい、というアドバイスがあります。

「失われた時を求めて」を何度も読み返すのは、プルーストの専門の研究者や相当な海外文学のファンでなければ難しいでしょう。

なので、なるべく記録を残す意味で記事にまとめることにしました。

まだ全編を読み通したわけではないので、正確な理解には欠けますが、「マドレーヌ」の箇所までで、現時点で読み取れることをブログ記事にしておこうと思います。

🗣️冒頭~マドレーヌまでのあらすじ

プルーストの「失われた時を求めて」の冒頭は、眠っている主人公の独白からはじまります。

ぼんやりとした記憶のなかで、自分がいまどこにいるのか、夢のなかでまどろんでいるような描写が続きます。

少し引用してみると、

眠っている人間は自分のまわりに、時間の糸、歳月とさまざまな秩序を、ぐるりとまきつけている。目ざめると人は本能的にそれに問いかけて、自分の占めている地上の場所、目ざめまでに流れた時間を、たちまちそこに読みとるのだが、しかし、糸や秩序はときに順番が混乱し、ぷつんと切れることもある。

『失われた時を求めて1 第一篇 スワン家の方へ I』p.33より引用

語り手の「私」は夢の中で出会った(しかし、現実にはまだ出会ったことのない)女を探し求めている、という話をし、次々に夢で見たイメージを語っていきます。

しかし、私がいま「どこ」にいるのか、それは「いつ」起きたことなのか、という時間やできごとの起きた地点が欠落しています。

なぜ「場所」と「時間」が曖昧なのか、というと、語り手の「私」が思い出そうとしているのは、現実の実感を伴わない「夢」であるから、という風に言えそうです。

そして語り手自身も、いま夢を見ているのか、そうではないのか、はっきりとは自覚していない位置にある。

まだこの時点では、「マドレーヌを紅茶に浸して口にする」という、現実の感覚は語り手の「私」のなかにはありません。

この最初の「夢」についての語りは、のちの「無意志的記憶」を予感させる出だしですが、まだ記憶のトリガーとなる「味」や「匂い」の感覚は、立ち現れていません。

夢の無意識的にやってくるイメージを描写する文章がつづきますが、まだそれを捉え切れてはいない、というもどかしさがあるのが冒頭の百ページほど。

語り手の「私」の幼年時代は、ひどく甘えん坊で、眠る前にはかならず母親がそばにいてくれるかどうかを気にするほど、落ち着かない様子です。

母親に執着するエピソードから、「私」はかなり神経質で不安を抱え込む気質を持っていることが伺えます。

その気質のおかげというべきか、繊細な感覚を持つ語り手の「私」は、この捉えどころのない夢のイメージを何とかつかまえようとしている描写があり、それがマドレーヌで記憶を思い出す話とつながっていきます。

🫖「マドレーヌを紅茶に浸す」エピソードが表すものは何か?

マドレーヌを紅茶に浸すことで、町の記憶を思い出すという箇所は、初見で読むとイメージが掴みづらいかもしれません。

というのも、プルーストはどうもこの「マドレーヌ」の箇所の描写に「意識的な記憶」と「無意識的な記憶」の区別を付けるという、もうひとつべつの意味を持たせているように見えるからです。

マドレーヌを紅茶に浸すところの結びは、「町も庭も、私の一杯のお茶から飛び出してきたのだ」とあります。

もちろん、ほんとうに紅茶から「町や庭」が出てくるわけではありません。

では、どうやって一杯の紅茶からコンブレーの町の記憶を引き出してきたのか?

ここからがプルーストの使ったマジックの見どころと言えるでしょう。

💭プルーストの「意志的記憶」と「無意志的記憶」

私は「コンブレー」というかつて暮らした町を思い出そうとつとめていますが、故意に「思い出そう」とすることは「意志的な記憶」になってしまうと葛藤するシーンがあります。

冒頭~マドレーヌまでの箇所では、幼年期の「私」が暮らした邸宅のなかの様子(私の眠っていた寝室・ママンの入ってくるガラスのはまったドアのある通路)などが語られますが、それは、語り手にとってのコンブレーのごくわずかな記憶でしかない。

あたかもコンブレーとは狭い階段で結ばれた二つの階でしかなく、またコンブレーには夕方の七時しか存在しなかったかのようだ。本当を言うと、問い詰められれば私にしても、コンブレーにはほかのものも含まれており、またほかの時刻にもコンブレーは存在していたと答えられただろう。

『失われた時を求めて1 第一篇 スワン家の方へ I』p.106より引用

ここで「失われた時をもとめて」の主人公が作家志望であったことを思い出してみましょう。

プルーストは、意図的に思い出した記憶は「死んでいる」と語り手の「私」に言わせています。

・意志的に思い出した記憶→死んだ記憶

・無意志的に思い出した記憶→生きた記憶

という考えが、語り手の「私」のなかにはあるようです。

もう少し本文から引っ張ってくると、

けれども、コンブレーについて私が何かを思い出しても、それは意志的な記憶、知性の記憶によって与えられたものにすぎないだろうし、このような記憶の与える過去の情報は、過去の何物をも保存してはいないから、私には残りのコンブレーを思い浮かべる気もまるで起こらなかったことだろう。そういうものは実のところ、私にとって死んでいたのだ。

『失われた時を求めて1 第一篇 スワン家の方へ I』p.106-107より引用

冒頭~マドレーヌの箇所に至るまでの道筋をまとめると、主人公はコンブレーの町を思い出そうとつとめています。

しかし、それは意志のちからで無理に引っ張り出した記憶――意志的な記憶であるので、町も人も、生き生きとした様子で思い出すことができず、「私」は葛藤します。

そして偶然、紅茶に浸したマドレーヌを味わったことより、それがかつて日曜の朝にレオニ叔母が差し出してくれたマドレーヌの味だったと思い出す。

つまり、プルーストにとってほんとうに語るべきことは、頭のなかから引きずり出してきた死んだ記憶(知性によってもたらされる情報)ではなく、偶然がもたらす有機的な記憶で、それこそが小説のなかで語られるべきことだと、プルーストは考えていたのではないだろうか?

本文のなかで、記憶について着目した文章はもうひとつあって、

すべてこういったことのなかには、たくさんの偶然が含まれている。そして第二の偶然、私たちの死という偶然のために、しばしば第一の偶然の恩恵をのんびり待っていることもできなくなるのだ。

『失われた時を求めて1 第一篇 スワン家の方へ I』p.107より引用

ここでいう「第二の偶然」とは、私たちの人生の時間には限りがあることを示しています。

では、「第一の偶然」は何かというと、マドレーヌを紅茶に浸して味わうという自然な成り行きにより過去の記憶を思い出すこと、を指していると思われます。

記憶を自然に思い出すこと(第一の偶然)を待ちつづけていると、現実の人生には死が訪れるタイミング(第二の偶然)が先にやってきて、物語が書けなくなる。

このことを作家志望たる「私」は危惧している。

つまりこの語り手の「私」が、どうにかしてコンブレーの記憶を思い出そうとしているそのわけは、「私」の側に、「物語を書き残したい」という秘めた動機があるからです。

そのために、コンブレーの町の記憶が立ち上がってくるのを、「私」はいまかいまかと待ちかまえていた、という読み方もできます。

プルーストと語り手の「私」はイコールではありませんが、小説を書くという動機は一致しているため、作家志望である「私」(もしくはプルースト自身)はいかに小説を書くのか、という問題意識を、このシーンの核に込めたのではないか?

プルーストのイメージの順番

プルーストはマドレーヌの箇所で、過去のイメージがどのように湧き上がってくるかを語っているように見えます。

語り手の私は、そのイメージとは「下」の方に沈んでいて、浮かび上がってくるように感じている。

その連想の順番について、引用してみると、

それからいま一度、精神の前方のものをすっかり取り払って、その目の前にまだ遠くない最初のひと口の味をふたたびおいてみる。と、自分のうちで何ものかがびくっと震え、それが場所を変えて、よじのぼろうとするのを感じる。非常に深い水底で錨を引き上げられたような何かだ。それが何であるかは知らないが、しかしそれはゆっくりと上がってくる。

『失われた時を求めて1 第一篇 スワン家の方へ I』p.111より引用

プルーストにとって「生きた記憶」は、自分の底に眠っていて、それが自然に浮かび上がってくる瞬間をとらえて、物語を書く。

たしかにこんなふうに私の奥底で震えているのはイメージであり、視覚的な思い出であるにちがいない。それがこの味にむすびつき、その味のあとにしたがって、わたしのところまでやってこようとつとめているのだ。

『失われた時を求めて1 第一篇 スワン家の方へ I』p.111より引用

語り手の「私」のもとに、イメージがやってくる順番としては、

①紅茶に浸したマドレーヌが口の裏に触れる(触覚)

②レオニ叔母が差し出してくれた小さなマドレーヌの味(味覚)

③コンブレーでの日曜の朝の記憶(視覚)

となる。

具体から抽象のなかに語り手自身が入り込んでいく。

一杯の紅茶から、芋づる式に記憶が蘇るその瞬間を、プルーストは小説のなかで感覚的にとらえて再現しています。

だがその思い出は、あまりに遠いところで、あまりにぼんやりとした姿でもがいている。かすかに認められるのは、その鈍い反映だけだが、そこには多くの色彩がかきまぜられ、とらえがたい渦をなして溶け込んでいる。

『失われた時を求めて1 第一篇 スワン家の方へ I』p.111より引用

記憶の底に眠っている町のイメージは、浮かび上がる前は混沌とした姿になっていて、それが何であるかはやってくるまで分からない。

色彩や形態も分からないが、ただそれを翻訳=読み取ることができるのは、過去の記憶を実際に体験した本人だけということを、プルーストは示している。

けれども、人びとは死に、ものは壊れ、古い過去の何物も残っていないときに、脆くはあるが強靱な、無形ではあるがもっと執拗で忠実なもの、つまり匂いと味だけが、なお長いあいだ魂のように残っていて、ほかのすべてのものが廃墟と化したその上で、思い浮かべ、待ち受け、期待しているのだ、その匂いと味のほとんどを感じられないほどの雫の上に、たわむことなく支えているのだ、あの巨大な思い出の建物を。

『失われた時を求めて1 第一篇 スワン家の方へ I』p.113より引用

世の中にある、ありとあらゆるものは壊れて失われていくけれど、唯一、生きた記憶だけは壊れることがなく、そのひとのなかで残り続ける。

物語は、自らでは語ることのできないもののためにある、とプルーストの話を読んで思いました。

語るべきことはいつも私たちのなかにあって、ただそれに気がついていないだけなのかもしれません。

kazuma