小説に出てくる美味しそうな料理を探してみた件

一度は気になる、小説に出てくる料理の描写

もの書きのkazumaです。今回はちょっと息抜きということで、小説に出てくる美味しそうな料理の描写を集めてみました。

きっかけは、執筆中にお腹が減ったときのこと。ちょうどそのときはサンドイッチを食べていたのですが、何となく頭に浮かんだのは、そういえば小説って美味しそうな食事のシーンがあるよなと。

僕の知っている海外小説をメインに、美味しそうな料理の描写がある本を探してみました。よかったら執筆活動の気分転換に見ていってください。

①「移動祝祭日」ヘミングウェイのオレンジと焼き栗

ヘミングウェイの小説に「移動祝祭日」というものがあります。これはヘミングウェイの遺作で、1920年代のパリ、ヘミングウェイがまだ駆け出しの作家であった頃を回想するように描いた作品です。

作家志望のもの書きにとっては発見の多い書ですが、この小説のなかにヘミングウェイがオレンジと焼き栗を食べる印象的なシーンがあります。ちょっと引用してみましょう。

部屋の暖炉は通りがよく、あたたかくて、仕事をするのがたのしかった。私はミカンや焼栗を紙包にして部屋にもちかえり、小さなタンジャリン種のようなオレンジの皮をむいて食べ、火の中へ、皮を投げたり、たねを吐き出したりした。腹が減ったとき、私はオレンジや焼き栗を食べたのだ。歩行や寒さや仕事のため、私はいつも空腹だった。上の部屋に、私は、山からもち帰った桜桃酒(キルシュ)をひとびんもっていた。そして、ひとつのストーリーの終わりか、一日の仕事の終わりに近づくと、桜桃酒を一杯やるのだった。その日の仕事をしてしまうと、ノートブックや紙をテーブルの引き出しに片付け、ミカンが残っていれば、それをポケットにしまうのだった。夜の間それを部屋の中にほうっておくと、凍ってしまうからである。

「移動祝祭日」ヘミングウェイ著 福田睦太郎訳 土曜文庫(2016)p.15より引用

どうでしょう? ヘミングウェイが暖炉の前でオレンジや焼き栗を食べたり、ポケットのなかにミカンをしまう情景が思い浮かんできませんか。ちなみに「桜桃酒(キルシュ)」はサクランボ酒のことです。

また、こんな描写もあります。

私は、何かをやりおえた、と思うまで仕事をつづけるのが常だった。そして、次にどういうことが起るかわかったとき、いつも仕事を止めるのだった。そういうふうにして、その翌日に仕事をどうつづけるかに確信がもてたのだ。けれど、時には、新しいストーリーを始めようとしているけれど、うまくそれを進めることができぬことがあり、そういうときには、暖炉の前に坐り、小さなオレンジの皮をしぼって、焔の先にたらし、それが青い光をパチパチ立てるのを見つめているのだった。

「移動祝祭日」ヘミングウェイ著 福田睦太郎訳 土曜文庫(2016)p.15-16より引用

この文章が出色で、『移動祝祭日』というと、僕は必ずこのシーンを思い浮かべます。ここはヘミングウェイが小説の書き方の秘密を教えている重要な場面でもありますし、何よりオレンジの皮を絞って、果汁が滴り落ちて、青い焔が燃えているというのは、何とも美しい描写です。

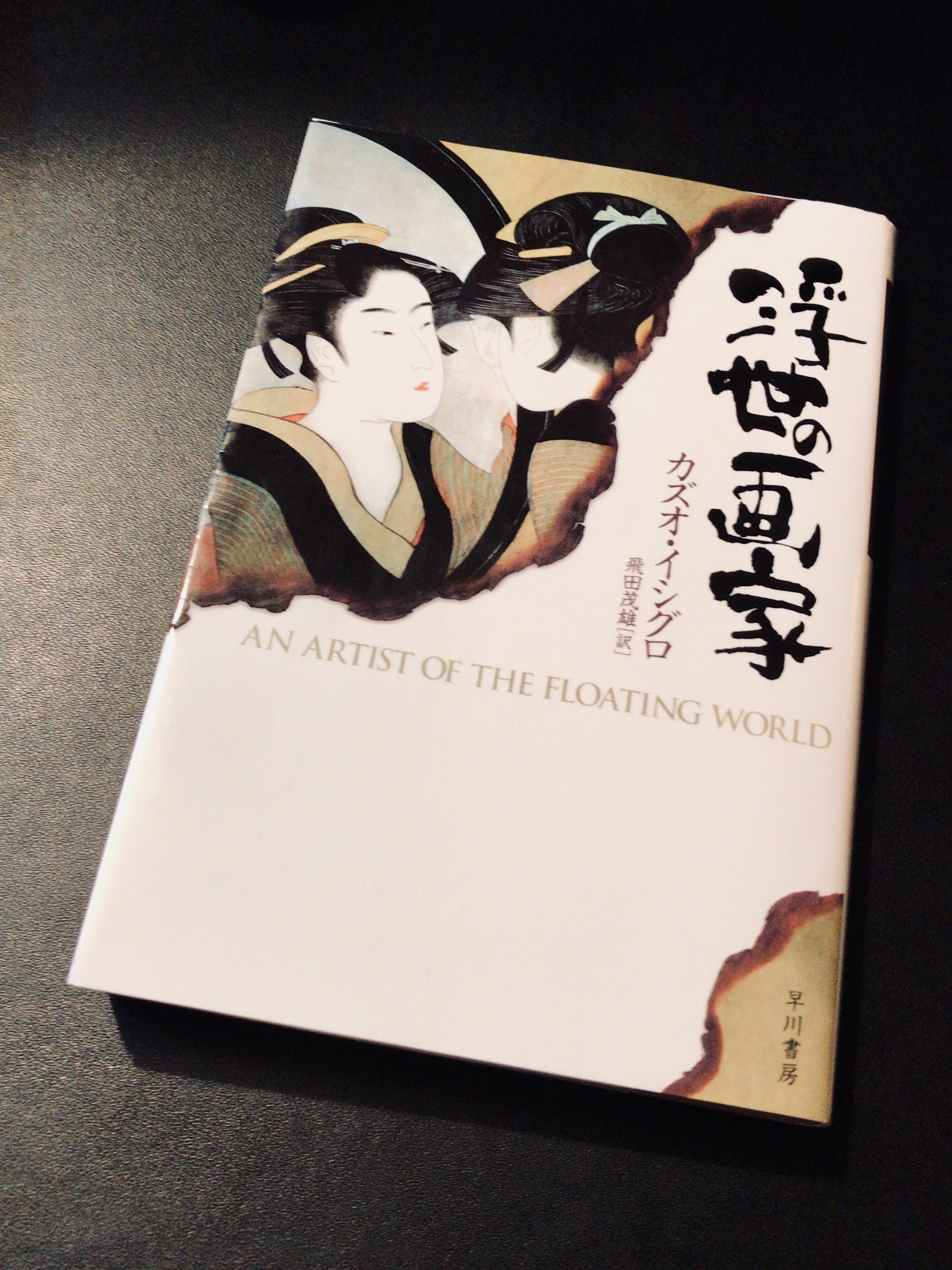

②「不思議の国のアリス」アリスが飲んだ魔法の小瓶

次は、イギリス児童文学の古典、「不思議の国のアリス」より。「不思議の国のアリス」は、チョッキを着て腕時計を気にしている妙なウサギを追いかけて、ウサギの巣穴に入るといつの間にか不思議の国に迷い込んでしまった……というアリスのお話です。

不思議の国のなかで、アリスは体が大きくなったり、小さくなったりすることで、いろいろ苦労をしたり、通り抜けられなかった扉を抜けられるようになったりするのですが、そのきっかけとなるのが、『わたしをお飲み』と書かれていた瓶に入った飲み物です。

これが一度は飲んでみたくなるような飲み物なので、ちょっとアリスに飲んでもらって感想を聞いてみましょう。

でも、このびんには《毒薬》と書いてありませんでしたから、アリスは思い切って味見をしてみました。すると、とてもおいしかったので──本当のところ、サクランボのタルトと、カスタードと、パイナップルと、七面鳥の丸焼きと、キャラメルと、焼きたてのバターつきトーストの混ざったような味がしたので──あっという間に飲みほしてしまいました。

『不思議の国のアリス』ルイス・キャロル著 河合祥一郎訳 角川e文庫(2015) kindle版より引用

作者のルイス・キャロルはよくこんな飲み物を思いついたなあ! とちょっと感嘆してしまいます。子どもが好きなものをみんな詰め込んだような夢の飲み物ですね。大人でも気になります。

③「ティファニーで朝食を」ホリーのかりかりトーストとフレッドのピーナツバター

僕が一番好きなカポーティの中編小説『ティファニーで朝食を』からはこんなシーンを抜き出してみました。

「ティファニーで朝食を」は、作家志望の青年がニューヨークのイーストサイド72丁目あたり(たぶん高級住宅街)のアパートに越してきて、下の階に住んでいるホリー・ゴライトリーという美しい女性がどうも気に掛かる、というストーリー。

主人公の作家志望の青年は、ホリーのドア前に置かれていたゴミ箱にさまざまなものが突っ込まれていることを発見します。ちょっと引用してみましょう。

ミス・ゴライトリーは、呼び鈴を押す便利な相手という以外には、僕のことなど眼中にもなかったみたいだが、その夏のあいだに僕の方は、彼女についてひとかどの権威になっていた。ドアの前に置かれたごみ箱を観察することによって、彼女の読書がおおむねタブロイド新聞と旅行パンフレットと星占いの天宮図によって占められていること、吸っている煙草がピカユーンという謎めいたブランドであること、コテージ・チーズとかりかりのトーストで生命を維持しているらしいということ、いろんな色合いの入り混じった髪は自分で染めているらしいということを発見した。

「ティファニーで朝食を」トルーマン・カポーティ著 村上春樹訳 新潮文庫 p.28より引用

カポーティがこんなふうに冗談めいて並べ立てていくのが、小気味よくて面白いんですよね。これだけでホリーという人物像が浮かび上がってしまう。何となくホリーが食べているカッテージ・チーズとかりかりトースト、食べてみたくなりますね。

別のシーンではこんな場面も。ホリーの生き別れの兄、フレッドについて語っているところです。

「フレッドの背がそんなに伸びたのはピーナッツ・バターのおかげなの。フレッドが山ほどピーナッツ・バターを食べるのを見て、みんな馬鹿にして笑ったわ。フレッドがこの世の中で好きなのは、馬とピーナッツ・バターだけ。でもフレッドは頭がおかしいわけじゃない。とても優しくて、頭がぼんやりして、考えるのにすごく時間がかかるってこと。私が家出をしたとき、八年生を三回やっていた。かわいそうなフレッド。軍隊で好きなだけピーナッツ・バターを食べさせてもらえるといいんだけど。ああ、それで思い出した。私、おなかがぺこぺこなんだ」

「ティファニーで朝食を」トルーマン・カポーティ著 村上春樹訳 新潮文庫 p.34より引用

フレッドに何となく親しみが湧いてしまうシーンですね。スーパーでピーナッツ・バターを見かけると、ときどきこのシーンを思い返します。たった一段落のパラグラフに4回も「ピーナツ・バター」が出てくる小説は、たぶんこれだけでしょう。

④『シェイクスピア&カンパニー書店』の店主ジョージの振る舞いパンケーキ

シェイクスピア&カンパニー書店という、パリにある書店をご存知でしょうか。この書店はかつてジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』を生み、スコット・フィッツジェラルドやヘミングウェイが通っていたという伝説的な書店です。

その名前と伝統を受け継いだ二代目店主のジョージは、「シェイクスピア&カンパニー書店」で、店番を手伝うことを条件に、売れない作家や貧しい詩人を「ただで」店に泊めるという太っ腹なことをはじめます。

店にはその噂を聞きつけた作家志望のもの書きが続々と現れ、お互いに切磋琢磨しながら作品を作り上げていく……という話がジェレミー・マーサーが書いた『シェイクスピア&カンパニー書店の優しき日々』に綴られています。

「パンケーキだぞ! 上にパンケーキがあるぞ!」

目を開けると、まばゆい光を放つ懐中電灯を持ち、いたずら小僧のようなにやにや笑いをうかべたジョージが僕を見下ろしていた。目的を果たした彼は急いで立ち去り、カートにも同じように目覚ましサービスを実施していた。(中略)

「ねぼすけめ!」僕とカートが三回の部屋に着くと、アプリミットが叫んだ。「やっと起きたな! さあ、パンケーキを食べるんだ!」

これもまたこの店の大事な伝統のひとつだった。四十年以上にわたり、ジョージは毎週日曜の朝になると、泊まり客にパンケーキの朝食をふるまってきた。少なくとも週に一度はみんなで食事をともにできるようにである。(中略)

ジョージはネルのパジャマに穴だらけのスリッパをはき、キッチンで生地をかきまぜていた。何枚ものパンケーキがすでに火にかけられ、カウンターの上には淹れたてコーヒーのポットがあった。『シェイクスピア&カンパニー書店の優しき日々』ジェレミー・マーサー著 市川恵里訳 河出文庫(2020)p.166より引用

歌が終わり、ジョージはキッチンから出てきて、パンケーキをみんなの皿の上にぺたぺた置きはじめた。タピオカのように白っぽく、でこぼこした代物だった。パンケーキ用のシロップが金属製のポットに入っていたが、カエデの木からとれたものなどではない。ジョージは値段が安いという理由で糖蜜を薄めて使っており、それを僕の皿にさじですくうと、全部食べろと促した。

『シェイクスピア&カンパニー書店の優しき日々』ジェレミー・マーサー著 市川恵里訳 河出文庫(2020)p.167-168より引用

実際は食べるのに「覚悟がいる」ものだったようですが、概ね宿泊者はこのパンケーキを食べることを受け入れていて(お代わりするひともいる)、何よりジョージの温かみが伝わってくるいいシーンだなと思います。

売れてもいない作家のためにここまでできる書店は、世界中のどこを探したってないでしょう。何となくジョージに巻き込まれる宿泊者も楽しげです。

⑤芥川龍之介、五位が飽きるほど食べたかった『芋粥』

最後は、芥川龍之介の名作『芋粥』から。日本文学で食べ物というと、僕はやっぱりこの作品を思い浮かべます。

『芋粥』は器量がわるく臆病で、周囲の者から鼻で笑われている五位という男が主人公の物語です。

五位の周りの役人たちは何かにつけ、五位の振る舞いをこけにしていますが、そんなうだつの上がらない彼にも夢があって、それは「芋粥」を飽きるほど飲んでみたい、というものでした。

では、この話の主人公は、ただ、軽蔑されるためにのみ生れてきた人間で、別に何の希望も持っていないかと云うと、そうでもない。五位は五六年前から芋粥と云う物に、異常な執着を持っている。当時はこれが、無上の佳味として、上は万乗の君の食膳にさえ、上せられた。したがって吾五位の如き人間の口へは、年に一度、臨時の客の折にしか、はいらない。その時でさえ、飲めるのは僅かに喉を沾(うるお)すに足るほどの少量である。そこで芋粥をあきるほど飲んで見たいと云う事が、久しい前から、彼の唯一の欲望になっていた。

芥川龍之介全集1「芋粥」ちくま文庫(1986刊)p.126より引用

上客の食事の席で、「芋粥」が出され、五位はついうっかりして「いつになったらこれに飽けることかのう」と口を滑らせてしまいます。それを聞いていた藤原利仁は、五位のその願いを叶えようといい、五位は「かたじけのうござる」といって、一座の失笑を買いました。

しかし、利仁は本気で五位が飽きるほど芋粥が食べられるように、わざわざ京の都から敦賀(現在の福井県)まで連れて行くのです。

そこには長さ5尺(約1.5メートル)、切り口三寸(約9センチ)の巨大な山芋が二千、三千本と丸太のように積み上げられていました。

それを五斛納釜(ごくのうがま、1斛が約180リットルなのでその5倍は入る)という馬鹿でかい釜で、何十人もの料理人が調理するところに立ち会った五位は、さすがに事の大きさに気が付いて、食べる前からもう満腹。

五位は、今更のように、この巨大な山の芋が、この巨大な五斛納釜の中で芋粥になる事を考えた。そうして、自分が、その芋粥を食うために京都から、わざわざ越前の敦賀まで旅をしてきた事を考えた。考えれば考えるほど、何一つ、情無くならないものはない。我五位の同情すべき食欲は、実に、この時もう、一半を減却してしまったのである。

芥川龍之介全集1「芋粥」ちくま文庫(1986刊)p.144より引用

それから、一時間の後、五位は利仁や舅の有仁と共に、朝飯の膳に向った。前にあるのは銀の提(しろがねのひさげ)の一斗ばかりはいるのに、なみなみと海の如くたたえた、恐るべき芋粥である。五位はさっき、あの軒まで積み上げた山の芋を、何十人かの若い男が、薄刃を器用に動かしながら、片端から削るように、勢いよく切るのを見た。それからそれを、あの下司女たちが、右往左往に馳せちがって、一つのこらず、五斛納釜へすくっては入れ、すくっては入れするのを見た。最後に、その山の芋が、一つも長筵(ながむしろ)の上に見えなくなった時に、芋のにおいと、甘葛(あまずら)のにおいとを含んだ、幾道かの湯気の柱が、蓬々然(ほうほうぜん)として、釜の中から、晴れた朝の空へ、舞上っていくのを見た。これを、目のあたりに見た彼が、今、提に入れた芋粥に対した時、まだ、口をつけない中から、既に、満腹を感じたのは、恐らく、無理もない次第であろう。

芥川龍之介全集1「芋粥」ちくま文庫(1986刊)p.144-145より引用

いくら美味しそうな芋粥とはいえ、これだけ出されてしまっては、五位も面食らったことでしょう。

そして、こうして芋粥を食べる夢が叶って満足してしまったいまよりも、ひとから笑われ、無下に扱われていた京にいた頃の彼の方が、不満足でも幸せだったと、芥川は結ぶのでした。

今回は美味しそうな料理が出てくる小説を5つ紹介しました。他にも「美味しい料理が出てくる小説、知っているよ」という方は、ぜひコメント欄まで。

(了)