文学好きがプレイするリバース:1999とホルへ・ルイス・ボルヘスの話

リバース:1999で知るラテンアメリカ文学

『リバース:1999』というスマートフォンゲームをご存じでしょうか?

巧みなストーリーテリングと、華やかなキャラデザイン、細部までこだわり抜かれた世界観が魅力で、2023年10月のリリース時から人気を集めているゲームになります。

リバース:1999と他のゲームとの決定的な違いは何か? というと、文学ファンの視点から言わせていただければ、それは「海外文学」をモチーフにしている点です。

たとえば、リバース:1999では時間が遡ってしまう『ストーム』という世界的な現象が起こります。

タイムキーパーと呼ばれる主人公のヴェルティは、各時代の『ストーム』を食い止める方法を知るために奔走するのですが、

おそらくこのモチーフとなっているのが、F・スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』と関わりがあるのではないか、という話を独自に記事で取り上げました。

海外文学ファンや都市伝説ネタに詳しい人がゲームをプレイすると「あれ、これってもしかしてあの話のこと?」と思い当たる節が沢山出てきます。

今回は、「リバース:1999とホルヘ・ルイス・ボルヘス」と題しまして、ver2.6『狂気と非理性』(レコレータが出てくる回)のモチーフや元ネタになっている文学作品を解説していきます。

それでは、リバース:1999の世界を通して、ラテンアメリカ文学の入り口を覗いてみましょう。

今回の舞台は、南米のアルゼンチン「ウシュアイア」

リバース:1999、Ver.2.6でヴェルティ達が向かったのは、南米のアルゼンチン「ウシュアイア」という地。

その街で放浪する詩人の少女「レコレータ」と出会うことで物語の幕開けになります。

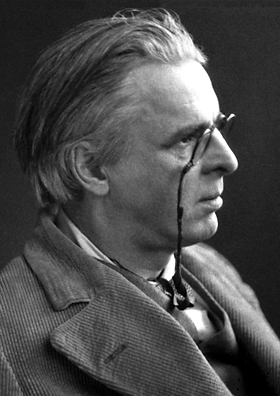

冒頭では、アイルランドの詩人、ウィリアム・バトラー・イェイツの「1919年」という詩が引用されます。

のっけから海外文学の研究者か、英米文学の相当なマニアでなければ、知らないんじゃないかという原文を平気で引用してくるのが、「リバース:1999」あるある。

一応、僕も調べましたが、イェイツの詩集「塔」のなかに収められている、『Nineteen Hundred and Nineteen』の二章目が元ネタのようで、

So the Platonic Year

Whirls out new right and wrong.

Whirls in the old instead:

All men are dancers and their tread

Goes to the barbarous clangour of a gong.

『Nineteen Hundred and Nineteen』W.B.Yeatsより引用

の箇所になります。岩波文庫の『対訳 イェイツ詩集』に収録されています。

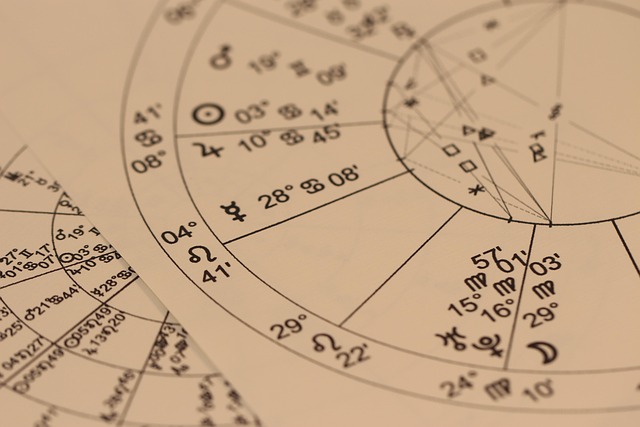

「Platonic Year」の邦訳で「プラトン年の循環(プラトン周期)」と表示されていて「プラトン年」ってなんのこと? と気になった方もいるかと思います。

前提知識として、イェイツはオカルティックなものに深い関心を抱いた作家です。

アイルランドの伝承であるケルト神話をはじめ、「神智学協会」や「黄金の夜明け団」といった有名なオカルト結社と深い関わりを持っていました。

「プラトン年」は、哲学者として有名なプラトンに由来する概念のことで、「36000」年を表し、主に占星術で重視された数字(12960000=プラトン数)に由来します。

プラトンは、歴史とは直線ではなく、循環するものという考え方を持っていました。

この36000年が意味するものは、春分点が黄道(十二宮)を一周し、地球と8つの天体がちょうど元の位置に戻るまでに掛かる年数(実際には約26000年)であり、これを「プラトン年(プラトン周期)」と呼ぶそうです。

「プラトン年」は、世界観の雰囲気づくりのために持ち出されていると思われる箇所なので、今回はあまり深く追求しなくともよいかもしれません。

リバース:1999の今回のストーリーと関わりが見えるのは、二~三行目の箇所で、

「新しい正しさと誤りが退場し、古い善と悪に取って変わる(リバースの訳では、新たな善と悪を放り出し、古い是と非を呼び戻す)」のところです。

このイェイツの詩を踏まえたところで、もう少しストーリーを詳しく見ていきます。

ウシュアイアは最果ての地、20世紀には「流刑地」として有名

ウシュアイアをGoogleMapで確認してみますと、アルゼンチンの最南端、ティエラ・デル・フエゴ州にあります。

アルゼンチンの最南端ということは、南米大陸の最南端でもあるわけで、ウシュアイアは「最果ての地」と呼ばれる町です。

当時の地理的なアクセスの難しさや、厳しい気候環境であることから、20世紀前半(1904~1947年)までウシュアイアは流刑地としての側面があり、「囚人たちの町」であった歴史があります。

町の人口よりも刑務所に収容されている囚人たちの人数が多かったという逸話があり、600人以上の囚人が監獄での労働を課せられていたと言います。

ストーリーのなかでヴェルティとソネットは、「ミス・ドレス」の行方を探し、レコレータは、正体不明のペンフレンドを探し出すために「コマラ刑務所」へ訪れます。

コマラ刑務所の内部では、囚人たちは文学論のディベートに明け暮れていて、イデアリスタという男に扇動されながら、理解の及ばない奇妙な風習があることにヴェルティたちは気が付いていきます。

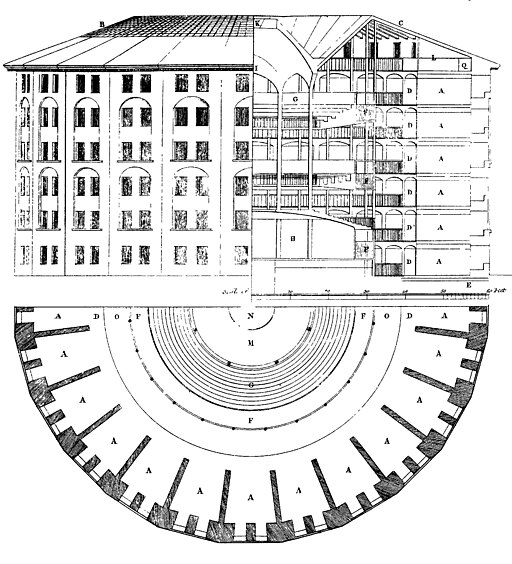

コマラ刑務所の「パノプティコン」は、フーコーの「監獄の誕生」に由来

ヴェルティたちは、所属する聖パブロフ財団の名前を借り、視察という名目でコマラ刑務所に潜入します。

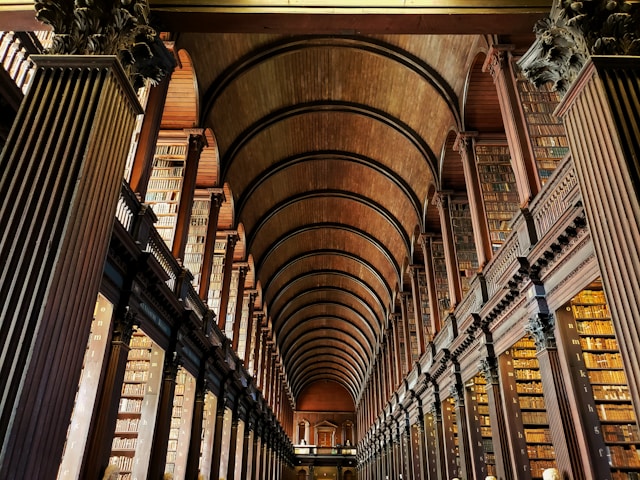

看守は、刑務所の最新のシステムについて誇らしげに語ります。案内された道の先には、中心に塔がそびえたち、塔を囲むようにして囚人たちの独房が円形に並んでいます。

この監獄の形は、ミシェル・フーコーの「監獄の誕生」で紹介された「パノプティコン」という監視モデルを元にしており、高校の「倫理」の授業で習った方も多いのではないでしょうか。

(CC BY 3.0 Wikipedia「パノプティコン」の項(プレシディオ・モデーロの内部)より引用 Attribution: Friman)

一応、復習として簡単に説明しておくと、

塔の内側には監視する窓が付いていて、外側――つまり囚人の側からは、誰がいつ監視しているかは見えない仕組みになっています。

一方、囚人の監獄は監視塔のどの位置からでも見渡すことができ、独房のなかはいつでも覗かれてしまう仕組みになっています。

この監視システムのポイントは、たとえ塔のなかに看守がいようと、実際にはいなかろうと、囚人の側に「つねに見られている」という意識を植え付け、従順にさせるという点にあります。

フィクションの監獄だけの話かと思いきや、実は現代社会でも、学校、職場、病院、街中の監視カメラ、果てはスマートフォンのSNSまで、

パノプティコンの管理モデルで運営されていることがあり、意外に身近な話でもあります。

このモデルを提唱したのがイギリスの功利主義者として有名なジェレミー・ベンサムです。

彼は、それまでの非人道的なイギリスの監獄システムに心を痛め、囚人が更生可能な監獄を作るため、パノプティコンの実現に向けて心血を注いだと言います(ベンサムのモデルが人道的と言えるかは疑問符が付きますが……)

ベンサムの「パノプティコン」は、フーコーの「監獄の誕生」で取り上げられたことにより、広く世に知られることとなります。

「バビロンのダイス」は、ボルヘスの「バビロニアのくじ」

ヴェルティたちが視察を続けていると、囚人たちがざわめき、イデアリスタを先頭に何やら物々しい雰囲気の催しものが行われています。

彼らがやっているのは、ダイスの出目によって、囚人たちはべつの誰かを賛美したり、貶めたり、数ヶ月先までの監獄内の配給物を決めるというもの。

コマラ刑務所は、病を持った囚人を収容する監獄であるので、薬の配給まで止められてしまえば患者である囚人にとっては死活問題です。

看守が見守るなか、囚人たちは「自発的に」この催しに参加しています。

実は、このストーリーには元ネタになった話があり、それがラテンアメリカ文学で最も有名な文学者のひとり、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの「バビロニアのくじ」です。

ボルヘスの「バビロニアのくじ」とは?

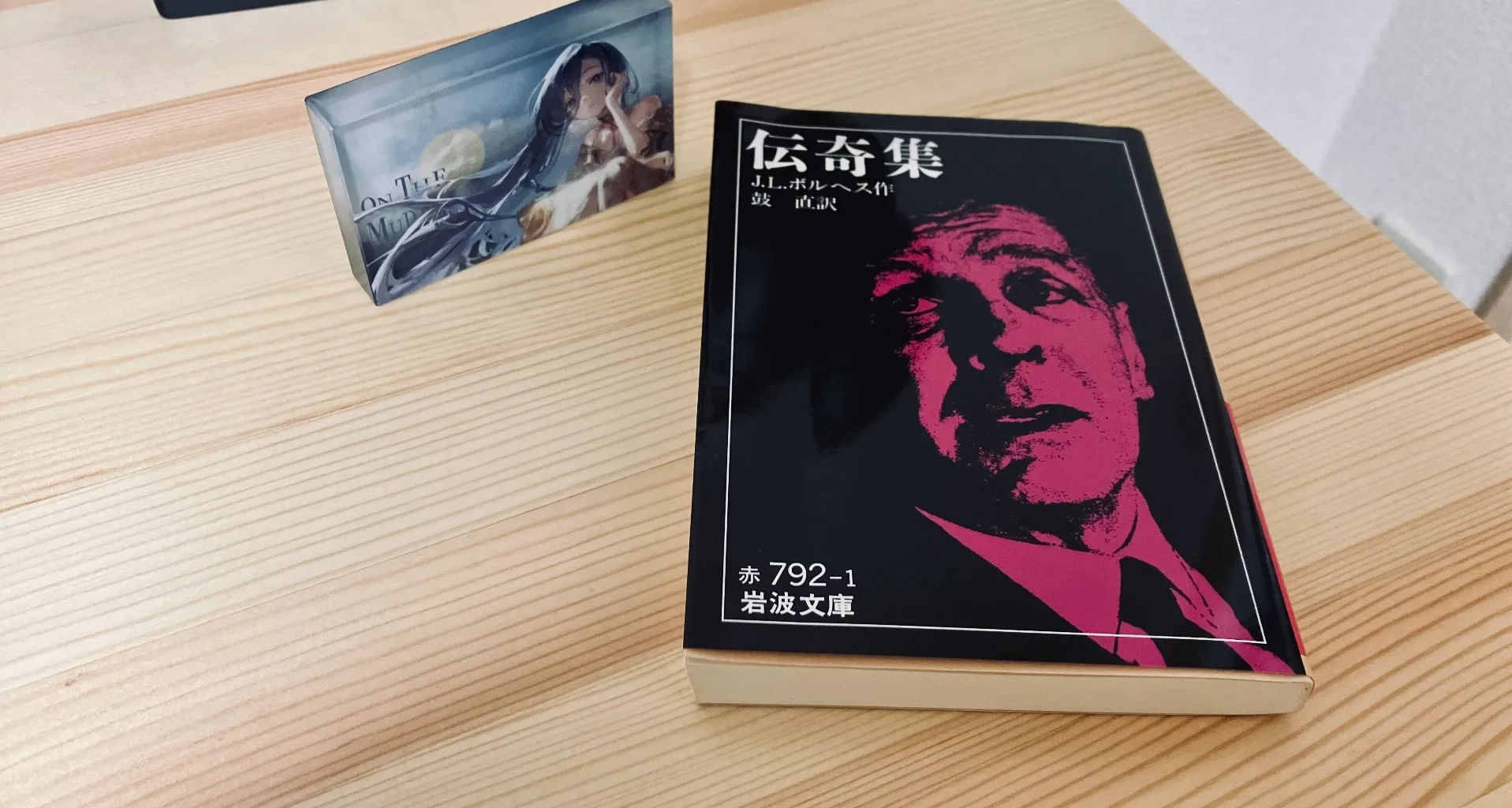

ボルヘスの「バビロニアのくじ」は、『伝奇集』に収められた短編です。

ラテンアメリカ文学では、現実と、現実ではないことが平然と並んで起こっていく「マジックリアリズム」という主流の流れがあります。

その「マジックリアリズムの祖」と呼ばれるのが、ボルヘスになります。

ボルヘスはアルゼンチン国立図書館の図書館長として長く働いた時期(約9年間)があり、その膨大な読書量を裏打ちにした文学作品を数多く作り出しています。

ボルヘスの「バビロニアのくじ」の物語は、バビロニアの人々が「講社」と呼ばれる団体が行う「くじ」に熱狂し、理不尽なくじの結果を受け入れていくという話。

この小説のなかで、バビロンの人々ははじめ「くじ」に興味を示さなかったと言います。

というのも、掛け金に応じてくじの配当が決まるという、ごく穏当な「くじ」であったため、大衆からの関心を引かなかった。

しかし、ここでくじの胴元が、「三十枚に一枚、不吉なことが起こる番号のくじ」を加えることにすると、たちまちこれが関心を引き、参加しないものは「臆病者」と呼ばれることに。

当然であるが、この「くじ」は失敗に終わった。それは精神的な価値を欠いていた。人間の能力のすべてにではなく、もっぱらその欲望に訴えるものだった。大衆の無関心のせいで、この欲得ずくのくじを始めた商人たちは赤字を出すようになった。ある者が改革を試みた。外れたくじの何本かを当たり番号のなかに加えたのである。(中略)

買い手たちは、ある金額を手に入れるか、しばしば相当の額にのぼる罰金を払うかという、二つに一つの運だめしをすることになった。このささやかな冒険――三十枚の当たり番号に対して一枚の割りで、不吉な番号がある――は、当然のことながら大衆の関心を呼びさました。

『伝奇集』ホルヘ・ルイス・ボルヘス著 鼓直訳「バビロニアのくじ」

岩波文庫 p.83より引用

この話のポイントは、はじめは「自由意志」で参加していた大衆が、段々と「自発的」にくじに参加するようになったことで、そのきっかけになったのが「恐怖」によって人々を扇動した、という点です。

単純な払い戻しのある「くじ引き」では、人々の関心も興味もそそることはなかったのですが、「不吉なことが起こる」外れくじを入れることで、かえって関心を得るというパラドックスが生まれています。

くじに当たれば、出世の道が約束されたり、仇敵を獄中に送ることができたり、密かに女に会うことができる。

外れれば、片腕を失ったり、最悪の場合は死に至る、と内容は徐々にエスカレートしていきます。

「バビロニアのくじ」は、徐々に「講社」という団体によって巧妙に運営されるようになり、やがて公的な性格を帯びて、バビロニアの民衆を「自発的」に参加させ、偶然のくじの結果はまるでその人の運命であるかのように振る舞われるようになります。

先ほどのフーコーの『監獄の誕生』でも取り上げた通り、それぞれの共通点として、はじめはごく自然に振る舞っていた人間が、理性によって組み上げられたシステムのなかで従順(思考停止、非理性的)にさせられてしまう、その奇妙なパラドックスをボルヘスは描いたのでした。

システムの外側から見れば、矛盾があることは一目瞭然ですが、自律するシステムの内側にいると客観的な判断ができなくなってしまう。

そこでヴェルティ達は、くじの結果に抗わないまま、囚人たちにこのくじの矛盾に気が付かせるにはどうすればよいかと考え、「バビロンのダイス」の法則性を見抜こうとします。

ちなみに本文から引用すると、

嘘のような話だが、それまで賭けについての一般的な理論を打ち立てようとした者は一人もいなかった。バビロニアの人間はあまり思索を好まないのである。彼は偶然のくだす判断を尊重し、それに自分の生命や希望や深刻な恐怖などを賭けるが、偶然の迷路じみた法則や、それを示す回転する球体を研究することは思いつかない。

『伝奇集』ホルヘ・ルイス・ボルヘス著 鼓直訳「バビロニアのくじ」

岩波文庫 p.87-88より引用

「回転する球体」は、リバースのストーリーでは「バビロンのダイス」に相当し、「講社」はマヌス=ヴェンデッタに対応する、と言えるかもしません。

囚人は「バビロニアの大衆」と同じように、文学論に明け暮れて、実際にこの監獄がどういうシステムで動いているかは考えようとしない。

ヴェルティは、この考え方をあえて「逆行」することで、この矛盾を解こうとしているように見えます。時間を遡ろうとするタイムキーパーらしい手法です。

リバースのシナリオライターは、ボルヘスの本を読み込んだ上で、ストーリーに反映していることは明らかでしょう。

ここで冒頭のイェイツの詩を思い起こすと、「新しい正しさと誤り」とは、ベンサムやフーコーによる(当時としては最新式の)システム。

それが「古い善と悪」、つまり古代の神託や魔術結社の思想に由来するかのような「バビロニアのくじ」に置き換わる、という意味だろうと推測できます。

歴史は繰り返す、ということをイェイツ風に言えば「プラトン年の循環」になるわけです。

「エル・アレフ」というボルヘスの短編

もうひとつ、今回のリバースのストーリーでは、カギを握る人物として「エル・アレフ」というキャラクターが出てきます。

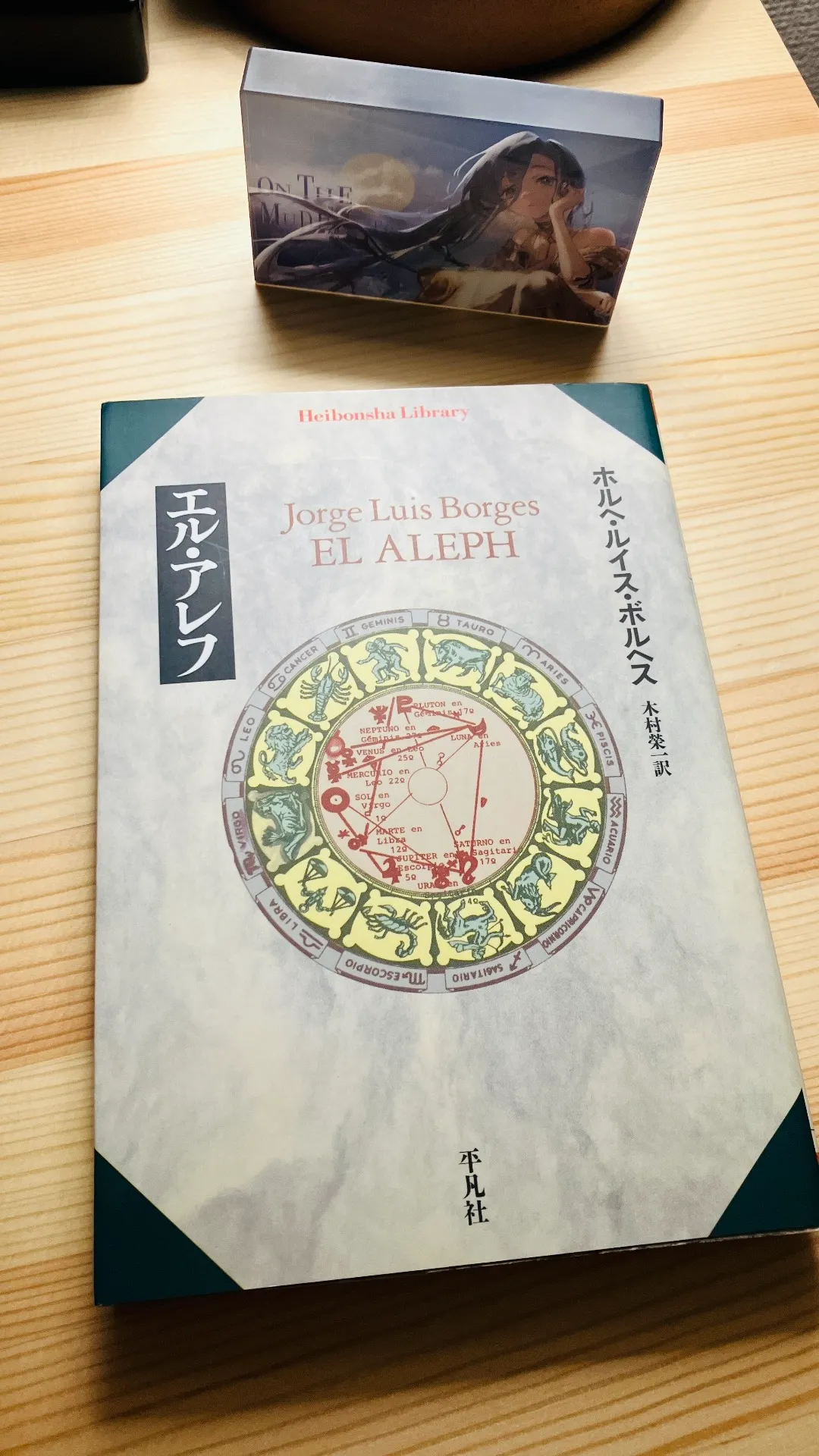

こちらもまったく同名の「エル・アレフ」という小説がボルヘスの短編集に収められており、平凡社ライブラリーや岩波文庫から出ている『エル・アレフ』(岩波版は「アレフ」)で表題作を確認することができます。

リバース1999のなかのエル・アレフは、レコレータやイデアリスタをはじめ、問いかけると『何でも答えてくれる存在』として描かれます。

ボルヘスの原作では、主人公の「私=ボルヘス」が、愛した女性のベアトリスを亡くし、葬儀のあとも彼女の暮らした家に訪問を続けるうちに、ベアトリスのいとこであるカルロス・アルヘンティーノ・ダネリという男と知り合います。

ダネリは、尊大な詩を書く男で、自らの書いたものを自画自賛し、普段は図書館で下級職員として働いています。

小説のなかの「ボルヘス」は彼とは付き合うのもうんざりの様子ですが、ベアトリスとの縁があるので、仕方なく彼の話に耳を傾けていました。

そんなダネリが、ある日、家が取り壊される事態になってしまい、やや取り乱したようすでボルヘスのもとに電話が掛かってきます。

彼は、家の地下には「エル・アレフ」があり、詩を書くためには家を取り壊されるわけにはいかないのだ、と打ち明けます。

その後、ためらいながら、人がごく内密のことを打ち明けるときに決まって用いる抑揚もなければ、感情もこもっていない口調で、地下室の片隅にエル・アレフがあるので、詩を完成させるためにはあの家がなくてはならないんだと言った。さらに、エル・アレフというのはすべての点を含んでいる空間上の一点なのだと説明した。

「エル・アレフ」ホルへ・ルイス・ボルヘス著 木村榮一訳 平凡社 p.209

ボルヘスはこれを聞き漏らさずに、「エル・アレフ」とは何ぞや、その正体は何なのか、本気でこの話をしているのであれば、ダネリは狂っているのではないかと疑い、確かめに向かう……というのが大まかな筋です。

めちゃくちゃスリリングな話なので、ぜひ元ネタになった原作を読んでいただきたいところです。

リバース:1999に話を戻すと、「すべての点を含んでいる空間上の一点」としてコマラの監獄を「エル・アレフ」が作り上げたのであれば、彼はそのダイスの面をころころと変えることで、連動する監獄の内部を自在に操ることができた……のかもしれませんね。

ちなみにボルヘスの「エル・アレフ」には、リバースの核心と何らかの関わりがあるのではないか? と思われる記述もあり、最後にこちらを引用して終わります。

「あれはダイニング・ルームの地下にあるんだ」と苦悩に満ちた弱々しい声で言った。「あれは私のもの、私のものなんだ。まだ学校へも通っていない子供の頃に発見したんだ。地下室の階段は勾配が急だったので、叔父たちから降りてはいけないと言われていたが、誰かが地下室にはひとつの世界があると教えてくれたんだ。後で分かったことだが、その世界というのはトランクのことだったんだ。

「エル・アレフ」ホルへ・ルイス・ボルヘス著 木村榮一訳 平凡社 p.209-210より引用

さて、ヴェルティの「トランクケース」の正体は何でしょうか。謎は深まるばかりです。海外文学の原作を辿るのも面白いよ、という話でした。

すべてのタイムキーパーへ。

敬具

2025/07/05

kazuma

余談:レコレータの元ネタは、ロベルト・ボラーニョの「2666」

今回は割愛しましたが、レコレータのキャラクターのモチーフは、ロベルト・ボラーニョの「2666」に由来しています。

ボラーニョの「2666」は海外文学ファンの間では有名な「鈍器本(ページ数が明らかに分厚く、鈍器になるくらいの本、というジョーク)」で、5部構成、日本語版で868頁の大著です。

レコレータが口にする「インフラリアリズム」という文学の流れや「アマルフィターノ」という地名、レコレータが謎の詩人を追いかけるストーリーは、すべてボラーニョの「2666」に由来します。

僕も「2666」は読めていないので、レコレータ好きのタイムキーパーによるご報告をお待ちしております。